新着情報

-

-

モール型ECと自社EC、どっちがいいのか

-

モール型EC、自社ECそれぞれにメリット、デメリットがあるのをご存知でしょうか?ECサイトをこれから始める方、ECサイトの運用方法に悩んでいる方向けにモール型EC、自社ECの特徴と活用方法についてご紹介したいと思います。

モール型ECについて

モール型ECとは、ショッピングモールのように複数のショップが集まるECサイトです。代表的なモール型ECにはAmazon、楽天、ヤフーショッピング、ZOZOTOWNなどがあり、メルカリなど個人出品者が集うECサイトもモール型ECの仲間です。

メリット

・モールが顧客の集客をしてくれる

自力でSEO対策や集客施策をしなくても、モール自体が顧客の集客をしてくれるため、集客の手間がかからず商品販売だけに注力できます。Amazonタイムセールや楽天ポイントキャンペーンなど、モール全体で定期的に集客イベントを行うため、新規顧客獲得のチャンスも多いでしょう。・ショップの知名度が低くても、モールへの信頼感から購入してもらえる

ショップの知名度が低くても、Amazonや楽天などモール自体への信用力で顧客は買い物をします。ただし、顧客は個別のショップで買い物をしたという意識は乏しく、「Amazonで買い物をした」「楽天でお取り寄せをした」と認識する場合が多いでしょう。・出店が簡単

モール型ECへの出店は比較的簡単に手続きできます。専門的なWeb制作スキルがなくても、モール型ECではショップ用のテンプレートが用意されているため、写真を多用した商品情報ページの作成も難しくありません。デメリット

・モールに販売手数料、販促費用を支払う必要がある

モール型ECに出店するには、月額利用料や販売手数料といった固定費がかかります。また、モール本体のキャンペーンに従う形で付与ポイントや販促費用の負担も発生するため、ある程度のコストは見ておく必要があるでしょう。・同じような商品を販売する競合との顧客の奪い合い、価格競争になる

モール型ECでは、顧客は特定のショップを目指すのではなく、特定の商品名で検索して価格によって購入するショップを選ぶことが多くなります。そのため競合する他店との価格競争に陥ったり、独自の特典を設定して余分なコストがかかったりと、モールの中での競争が激しくなることもあります。・ショップの個性が出しづらい

モール型ECでは、ショップページはデザインが統一され店舗ごとの個性が出しづらい作りになっています。また、商品検索でも他店との一覧表示で掲載されるため、顧客にショップを覚えてもらいリピーターを獲得できる可能性が低くなってしまいます。自社ECについて

自社ECとは、企業自身が独自にネットショップを運営するECサイトのことです。独自ドメインを設定し、デザインやシステムも自社の思い通りに作ることができます。

メリット

・利益率が高い

自社ECには、モール型ECサイトのようにモール側に販売手数料や販促費用を支払う必要がありません。多くのASPプラットフォームの月額基本料は、モール出店料よりも低コストです。モール型ECと異なり競合と価格競争になる可能性も低く、高い利益率が期待できます。・ECサイトの機能、デザインを自由に決められる

構築方法にもよりますが、ショップページのテンプレートがほぼ決まっているモール型ECサイトに比べ、自社ECサイトは機能やデザインを自由に決められる柔軟性があります。・顧客の情報収集ができ、顧客へのプロモーションも自由に行える

モール型ECではモール側が顧客情報を管理するのに対して、自社ECではサイトを訪れた顧客の情報は自社のデータとして管理できます。そのためサイトの改善や顧客へのプロモーションといったマーケティング施策も行いやすくなります。・自社のブランディングを行うのに最適

自社ECではサイトのフレームに制限がなく、自社のブランディングのために大胆なデザインも可能です。好きなタイミングでセールやキャンペーンを実施できますし、SNSとの連携もスマートです。デメリット

・自社で集客する必要があり、集客に時間やコストがかかる

モール型ECでの集客は、モールのネームバリューやドメインパワーに依存する部分が大きくなりますが、自社ECではその恩恵がありません。サイトのSEO対策やコンテンツマーケティング、広告運用などWebマーケティングの知識が必要になり、集客に時間やコストがかかります。・ECサイトの制作、運用の手間がかかる

自社ECはモール型ECに比べるとショップページ構築に手間がかかります。またショップの運用やキャンペーン、マーケティング戦略など、自社で考えることはモール型ECよりも格段に多くなるでしょう。モール型ECと自社EC、どちらにすべきか迷ったときのポイント

モール型ECと自社ECには、それぞれメリット・デメリットが存在します。自社のショップサイトをどちらで運用すべきか迷ったときの判断ポイントは以下の2つです。

商品やブランドがすでに認知されているなら自社EC

ブランド品やニッチ領域など、顧客が「指名買い」するような商材は、自社ECの方が適しています。指名買いの顧客は商品やブランドの世界観を含めてショッピング体験を求める傾向があり、ブランディングされた自社ECから直に購入することを好みます。ただし、商品やブランドの認知度がそれほど高くない場合は、自社ECを構築してもうまく集客できない可能性もあります。

また、既存顧客へのプロモーションやブランディングを行う場合も自社ECがおすすめです。認知度アップ、新規顧客獲得を狙うならモール型EC

マス向け商品や消耗品などの競合が多い商品は、集客力に優れたモール型ECで目立つ方法を考えると良いでしょう。ブランド品やニッチ領域でも、顧客が「指名買い」するほどの認知度に至っていない場合は、モール型ECの集客力を活用して新規顧客を獲得することも戦略として有効です。商品やブランドの認知度が上がりリピーターが増加してから、自社ECを構築しても遅くはありません。

企業の中には、モール型ECと自社ECの両方でショップサイトを運用するところもあります。集客力のあるモール型ECで新規顧客を獲得し、エンゲージメント力の高い自社ECでリピーターを増やすという戦略です。運用コストは増えますが、別々のチャネルで集客できるメリットがあります。

まとめ

モール型EC、自社ECにはそれぞれにメリットとデメリットがあり、どちらがより優れているとは一概には言い切れません。短期的に成果を出すべきなのか。時間がかかってもショップの認知度を向上させて高利益を狙うべきなのか。はたまた、新規顧客とリピーターを同時に増やしていくべきなのか。

それぞれのECサイトの違いを理解した上でショップの目指す方向性を見極め、自社に合ったECサイトの運営方法を戦略的に検討しましょう。

-

-

-

メール設定で分かりづらい「POP」「IMAP」について

-

パソコンを買いかえたり、回線を新規契約したりとメールアドレスを設定する機会は意外と多くあります。メールを設定する際によく「POP」「IMAP」といった用語を見かけることも多いと思います。

今回はそんなメールを設定する際によく見かける用語の意味とその違いなどについてご紹介いたします。「POP」について

POPとは、「Post Office Protocol(ポストオフィスプロトコル)の頭文字を取ったもので、「ポップ」と読みます。フルネームを聞けば、ポストオフィスが郵便局という意味であることから、メールをやり取りするための用語というのはイメージしやすいと思います。

なお、プロトコルに関しては、「通信規約(電子機器間で通信する際の取り決め)」を意味しています。現在のプロトコルがバージョン3であることから、「POP3」と呼ばれ、プロバイダーからの設定案内などで目にしたことがある人もいるでしょう。POPはサーバにあるメールをパソコン等の端末にダウンロードして、端末上でメールを管理する仕組みです。

POPのメール受信方法は、メールサーバーに新着メールが届き、ユーザーがパソコンなどでサーバーにアクセスしてメールを端末にダウンロードし、閲覧するというものです。メリットとデメリット

・メリット

パソコン等に保存したメールの削除・移動等を素早く処理でき、端末の容量が許す限りメールを保存できます。

また、端末内にメールデータがあるので、受信済みメールであれば、閲覧や削除、整理といった管理がインターネット環境なしで行えます。・デメリット

パソコンにデータを保存しているため端末が故障した際はメールが見られなくなります。

原則として複数の端末でメールを確認できないので、複数のパソコン等でのメール利用は使い勝手が悪い場合があります。また、同時に複数台の端末で受信を行うことができません。「IMAP」について

IMAPとは、「Internet Message Access Protocol(インターネットメッセージアクセスプロトコル)」の頭文字をとった言葉で、「アイマップ」と読みます。「インターネットアクセス」とあることからもわかるように、メールを読むにはパソコンなどでメールサーバーへアクセスし、サーバー上でメールを閲覧します。

IMAPはサーバーにあるメールをパソコン等の端末にはダウンロードせず、サーバー上でメールを管理する仕組みです。

IMAPのメール受信方法は、メールサーバーに新着メールが届き、メールを各端末などにダウンロードせずにサーバー上でメールを閲覧するというものです。メリットとデメリット

・メリット

サーバ上でメールを管理しますので複数の端末での利用に優れています。また、開封状態等も共有されますのでメールを一元管理することが出来ます。

また、サーバー上にメールデータがあるため、パソコンが故障してもメールの確認が可能です。・デメリット

メールサーバーの容量制限に達した場合、不用なメールをサーバー上から削除しなければ、新規に送られたメールを閲覧することができなくなります。「POP」と「IMAP」はどちらが便利?

どうメールを利用したいかで「POP」と「IMAP」のどちらを使うのがいいのかが変わってきます。

POP設定は、

・メールの送受信は基本的に1台のパソコン

・ハードディスクの容量が十分

というケースが向いています。IMAPは、

・Gmailなど1つのメアドをパソコンやスマホなど複数の機器で送受信したい

・ハードディスク容量が少ない

・何人かのグループでメールを共有したい

などの使い方に最適と言えます。なお、一手間加えればPOP設定でも複数端末で受信できますが、POPは端末ごとにデータを管理するため、送信メールを調べたくなったとき実際に送信操作をした端末にしかデータはありません。その点、IMAPなら送信メールの同期も基本的に可能です。

まとめ

「POP」と「IMAP」、どちらも一長一短ですが、一般的に、複数台のパソコン・スマホで同じアドレスのメールを受信する場合は「IMAP」のほうが適していると言われています。

逆に、いつもメールを確認する端末・ソフトが1つに決まっている場合は「POP3」の方がメリットが大きいかと思います。

メールをどのように使いたいかをきちんと明確にした上で、最適なメール設定をするようにしましょう。

-

-

-

2022年10月:補助金・助成金最新情報

-

補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。

潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。

新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。令和4年度:中小企業等外国出願支援事業

新潟県内の中小企業者等が行う外国への特許や商標などの出願に必要な経費の一部を補助します。

【補助対象者】

・新潟県内に事業所を有する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(※)

※構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者

【支援内容】

上限額

①1企業(グループ)に対する補助上限額:3,000千円以内

②1出願(案件)に対する補助上限額

ア.特許 :1,500千円以内

イ.実用新案出願・意匠出願・商標 : 600千円以内

ウ.冒認対策商標 : 300千円以内

補助率2分の1以内

【実施機関】新潟県

【詳しくはこちら】https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/57319/DX生産性向上促進補助金

IoT・AI・センサリング等の活用による業務の自動化・省力化や、クラウドサービスの導入によるバックオフィスの効率化ための事業費用の一部を市が負担し、市内中小企業のDX推進を支援します。

【対象事業】

・スマートファクトリー化

生産・流通設備の稼働状況の把握、材料・仕掛品・製品等の管理、検品等の業務へのIoT・AI・センサリング等の導入による自動化・省力化

・バックオフィス業務の効率化

経理・総務等のバックオフィス業務へのクラウドサービス導入による効率化

【支援内容】

上限額100万円

補助率2分の1以内

【実施機関】燕市

【詳しくはこちら】https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shien/seido/shienseido/11661.html燕市見本市出展小間料補助金

燕市内の中小企業者が国内で開催される見本市に出展する場合に、出展小間料の一部を補助します。

【申請対象者】

・市内で1年以上事業を営む中小企業者

【注意事項】

・見本市等開催前に申請が必要です。

・先着順(申請書の受付順)です。

・予算が上限に達した時点で予告なく受付を終了します。

【支援内容】

上限額25万円

出展小間料の2分の1

【実施機関】燕市

【詳しくはこちら】https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shien/seido/shienseido/11901.html農産物のECサイト販路開拓応援補助金

独自の販路開拓を目的としたECサイト(ウェブサイト)への出店・開設に必要な経費の一部を補助します。

【補助対象者】

燕市内在住で市税等の滞納がなく、次のいずれかに該当する人・団体

・認定農業者

・認定新規就農者

・人・農地プラン掲載者

・農地所有適格法人

・3戸以上の農業者等で構成する任意の団体等

【支援内容】

事業1、2

上限額50万円

補助率2分の1以内

事業3

上限額20万円

補助率3分の1以内

【実施機関】燕市

【詳しくはこちら】https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/3/4/9461.htmlチャレンジショップ事業補助金

創業希望者及び新規事業展開を行う事業者を対象に、低廉な家賃で店舗を提供し、事業計画や販路開拓、資金調達等の相談・実践を支援し、独立開業や古町地区での本格的な店舗展開を推進することにより、中心商店街の活性化及び空き店舗の減少を目的とした、新潟市チャレンジショップ運営委員会に対する補助金です。

【支援内容】

対象経費 ×10/10 補助

【実施機関】新潟市

【詳しくはこちら】https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/hojyokin/gyoseikeihi/keizai/h23ichiran/challengeshop.htmlまとめ

新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。

※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。

-

-

-

-

企業のInstagram運用のコツ

-

Instagramを活用する企業は日本国内で1万社以上となっており、マーケティングにおいてSNSの中でも非常に重要なツールとなっています。

Instagramの企業アカウントをこれから運用しようと考えている方、既にスタートしていて、さらに企業アカウントを伸ばすコツが知りたいと考えている方に向け、企業がInstagramアカウントを開設するメリットやアカウントの伸ばし方、意識すべき点などについてご紹介したいと思います。Instagramの特徴

Instagramは写真や動画を多くの人々と共有できるソーシャルネットワーキングサービスで、「インスタ映え」という言葉が流行したことからもわかるように、他のSNSと比べてビジュアル面に特化しています。

InstagramがFacebookやTwitterと大きく違うのは、まず若年層にユーザーが多いことです。若年層をターゲットに商品・サービスを展開している企業なら、Instagramの導入は今や必須といえるでしょう。

また写真や動画など視覚に訴える魅力的な投稿ができれば、高い拡散力が期待できます。さらに他のSNSと比較して、ユーザーの購買行動をうながす力に長けていることも特徴です。Instagramは写真やビジュアルをメインとしたSNSなので、若年層や女性向けのブランド・商品、デザインやインテリアなど、ビジュアルで商品の魅力を伝えたい場合に相性が良いです。

Instagramアカウントを伸ばすコツ

企業アカウントの世界観・ターゲットを定義しておく

複数の担当者でInstagramの企業アカウントを運用する場合など、コンセプトや投稿内容、表現などがバラバラになってしまう恐れがあります。ユーザーに違和感を与えないように、運用前に世界観やコンセプト、ターゲットの設定を定義づけ担当や関係部署で共有しておくことが必要です。

継続的に投稿を続ける

企業のInstagramで最も重要といえるのは、継続して投稿を行うことです。そのためには継続した投稿が可能な運用体制を整えることが大切です。

キャンペーンや広告の活用

企業アカウントの認知度やフォロワー数のアップを目指すなら、キャンペーンの実施、広告出稿などがおすすめです。

データをもとに改善のPDCAを回す

Instagramインサイトを用いれば投稿のインプレッション数や「いいね」の数、リーチ数、企業サイトへのクリック数など様々なデータが入手できます。

それらのデータを用いて投稿の成果を確認し、改善を加えていきましょう。またハッシュタグや画像の見直し、ターゲット設定が適切かなどの点もチェックしましょう。運用する上で意識すべきこと

Instagramを企業アカウントとして運用する際に注意したいのは、「炎上」を避けることです。

炎上は企業のブランドイメージに傷をつけ、さらに対応を間違えると二次被害が出る恐れもあります。炎上を避けるために有効な方法は、社内で「ソーシャルメディアポリシー」を作ることです。例えば「政治・宗教などに関する投稿は避ける」「顧客や取引先の情報に関わる投稿はしない」「性差別や年齢差別ととられかねない投稿・表現は避ける」「誹謗中傷につながりそうな投稿はしない」などを決めていきます。

炎上してしまった場合の対処についても方針を定めておくと、万一の時に慌てずに済みます。

例えば炎上が起こった際の報告手順や対応窓口を決めておく、公式なコメントはどう作るかのマニュアル、対応方針の説明方法などを決めておくとよいでしょう。まとめ

認知度を増やしたい、ユーザーとの接点の場を設けたいなど、Instagramを運用する目的や目標は会社によって異なると思います。具体的なInstagramアカウントの運用については、それぞれの目的に合わせる必要がありますので、まずはしっかりと何を目的としているのか把握した上で、Instagramアカウントを運用していくようにしましょう。

-

-

-

LINEを問い合わせ窓口として活用する

-

Webサイトからのお問い合わせの手段は、電話とメール(問い合わせフォーム)が一般的かと思いますが、業態/ターゲット層によっては、定番の2つに加えて「LINE問い合わせ」を導入すると非常に効果的です。

今回はサイトからのお問い合わせ窓口にLINEを活用することのメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。LINE公式アカウントとは

LINE公式アカウントとはLINEアプリのビジネス版のサービスです。集客や販促、顧客とのコミュニケーションツールとして活用することが可能です。

LINE公式アカウントにはユーザーと1対1でメッセージのやり取りができるLINEチャットという機能があり、”電話”や”メール”と比べて時間や場所に縛られず、お客様が気軽に問い合わせすることができるというメリットがあり、新規顧客の獲得にもつながる可能性があります。

LINE公式アカウントでは「手動メッセージ」「応答メッセージ」「AI応答メッセージ」の3つの方法を上手く組み合わせてユーザーとやりとりを行います。

LINEで問い合わせを得るメリット

LINEは気楽にお問い合わせできる

LINEを使うと、メールよりも気楽にお問い合わせできると思っている見込み客が一定数います。メールだと問い合わせを躊躇していた人もLINEなら…と、問い合わせてくれる可能性が出てきます。

LINEからのお問い合わせ窓口を設けると、メールではアプローチできない層にもアプローチできるようになります。互いのやり取りのスピードが早い

LINEは双方向性のコミュニケーションがとりやすく、見込み客とのやり取りや応答のスピードがメールより圧倒的に早いです。また、メールのように、迷惑メールに埋もれるようなこともないので、読み飛ばしも回避しやすくなっています。

距離感が縮まりやすい

メールだと、どうしても少しお堅いメッセージになりがちですが、LINEでは双方向性のコミュニケーションがとりやすく、最低限の礼儀や節度を守れば、少し砕けた会話調のメッセージでも変ではありません(絵文字もOK)。

そのため、メールでのやりとりよりもお客様との距離感が縮まりやすくなっています。デメリットや注意点

LINE公式アカウントは、ある日突然、凍結し停止され削除となるケースがあります。

何らかの規定に反した場合にアカウントの凍結削除となりますが、なかなか気づけない些細なことでも引っかかって凍結削除となることがあります。

なので、LINEだけで運用するのではなくお問い合わせフォームやメルマガなどと併用することをおすすめします。まとめ

LINE公式アカウントの運用はリスクもありますが、メールを使わない層へのアプローチ、メールよりも早く縮められる距離感、などの大きなメリットもあります。お問い合わせを増やしたいという方はぜひLINEの活用をご検討いただければと思います。ご相談等ありましたら気軽にアイサポートまでお問い合わせください。

-

-

-

古いCMS(WordPress、EC-CUBEなど)そのまま使い続けるのは危険

-

自社サイトでWordPressやEC-CUBEといったCMSを使っているところは多いと思いますが、使用しているCMSはちゃんとアップデートはされていますか?

CMSをアップデートせずに放置しておくと、セキュリティ面においてとても弱くなり、不正ログインやサイバー攻撃を受けてしまいます。

今回はCMSのアップデート方法やセキュリティリスクについてご紹介したいと思います。CMSのセキュリティリスクとは

Webサイトのセキュリティについて、まずユーザーへ被害が出ないように注意しなければなりません。

CMSを利用する際は、自分自身がサービス提供者と自覚し、ユーザーへ被害が出ないように注意することが大切です。

CMSのバージョンアップには機能の追加や拡張だけでなく、脆弱性に対する修正を含まれていることが多々ありますので、バージョンアップはなるべく優先的に対応する必要があります。

また、CMSのセキュリティ対策を疎かにしていると、悪意のある第三者によってサイバー攻撃を受ける可能性があります。どんなWebページあったとしても区別なく攻撃され、悪用されてしまうということを意識しておくことが大切です。CMSのセキュリティリスク対策をしていないと、Webサイトを改ざんされたり、誤った情報を発信されてしまう可能性があります。意図しない画像やテキストへの変更は、Webサイトの信用を大きく下げる可能性があります。

また、悪意のある第三者によってウイルスを埋め込まれ、閲覧したユーザーにウイルスを感染させてしまうこともあります。ウイルスに感染すると、間接的に加害者になってしまうことも考えられます。対策方法について

CMSのセキュリティリスク対策を考える時に大切なのは、拡張機能などシステムを最新の状態にしておくことです。

CMSのシステムアップデートは非常に重要です。バックアップを取るのが面倒、拡張機能の互換性が失われたら困る、CMSに支障があると困るといった理由からアップデートを遅らせる場合がありますが、これは脆弱性を放置してしまう事となるため、アップデートは早いタイミングで実施しましょう。

アップデートによって現在使用しているプラグインや拡張機能などが使えなくなってしまう可能性がありますので、必ずバックアップを取ってから行うようにしてください。まとめ

個人であれ法人であれCMSを利用する際にセキュリティ対策を行うことはとても大切です。バージョンアップなどは必ず実施し、最低限のセキュリティ対策は行いましょう。

ただし、いきなりアップデートしてしまうと使用している様々な機能が使えなくなる可能性がありますので、CMSのバージョンが古いのではないか?と気になった際は、必ずアイサポートにご相談ください。

-

-

-

総務省エクセルデータ入力ルールについて

-

2020年12月に発表された総務省の「Excel入力ルールの統一」について、日本全体が真似するべきだと、話題になりました。

具体的にどのようなルールなのか?今回はそんなエクセルのデータ入力の統一ルールについてご紹介したいと思います。データ入力の統一ルール

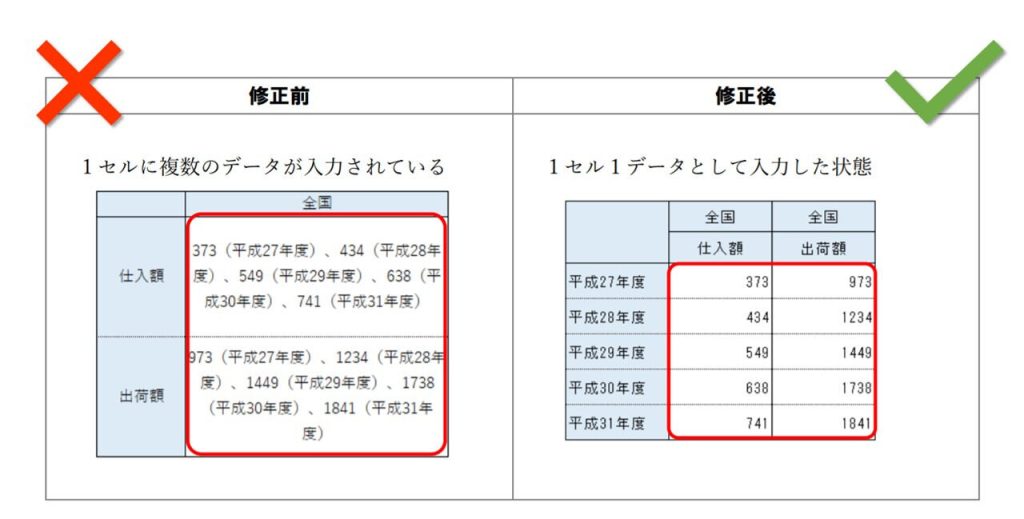

1セル1データとなっているか

×【仕入額】【出荷額】のセルに複数のデータ入力されている。

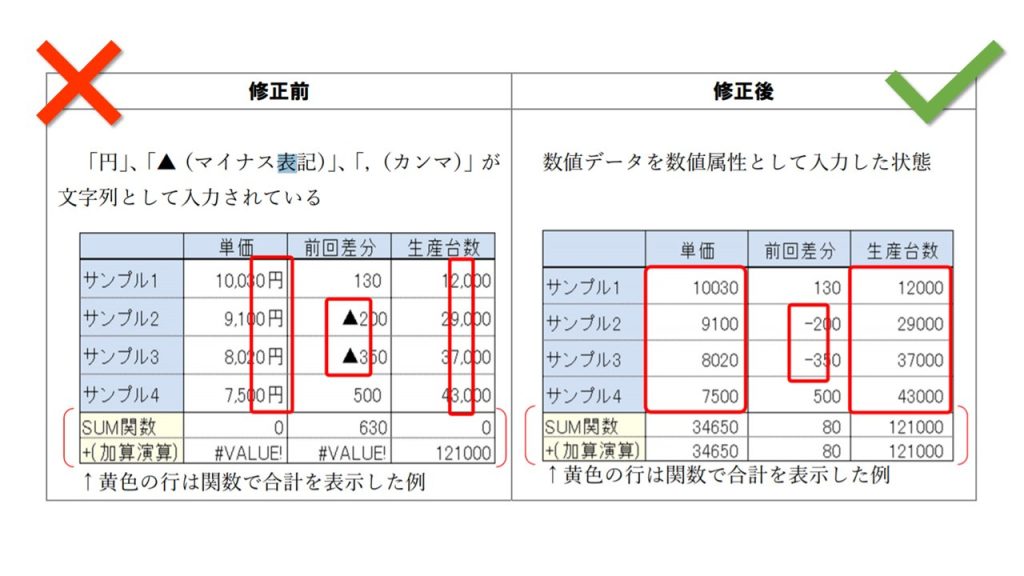

○【年度毎】に【仕入れ額】【出荷額】1セル1データで入力している。数値データは数値属性とし、文字列を含まないこと

×「円」「▲」「,」が文字列で入力されており、関数計算ができない。

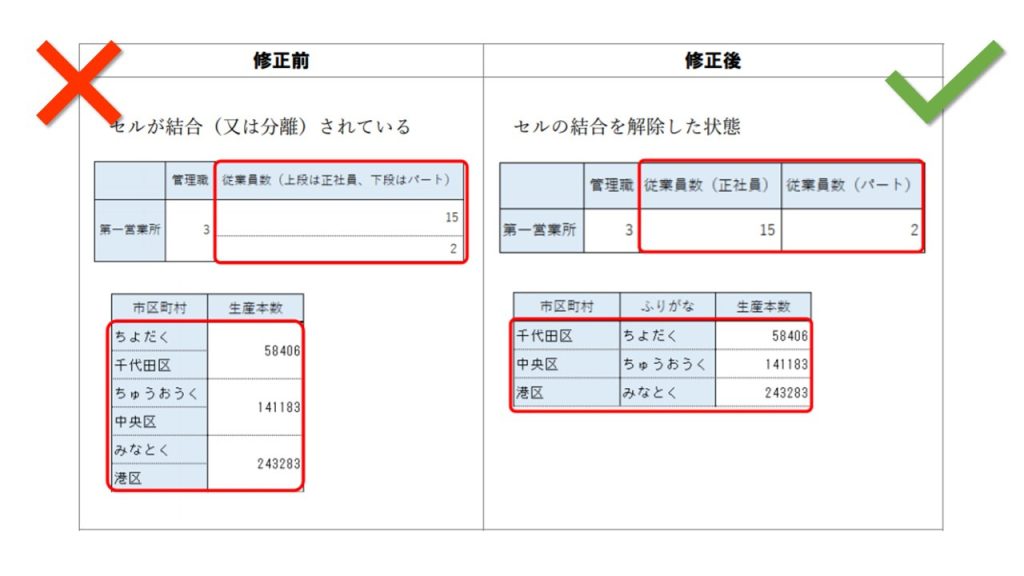

○ 数値データは数値属性として入力されており、関数計算が可能。セルの結合をしていないか

×セル結合(又は分離)されており、機械判読に適していない。

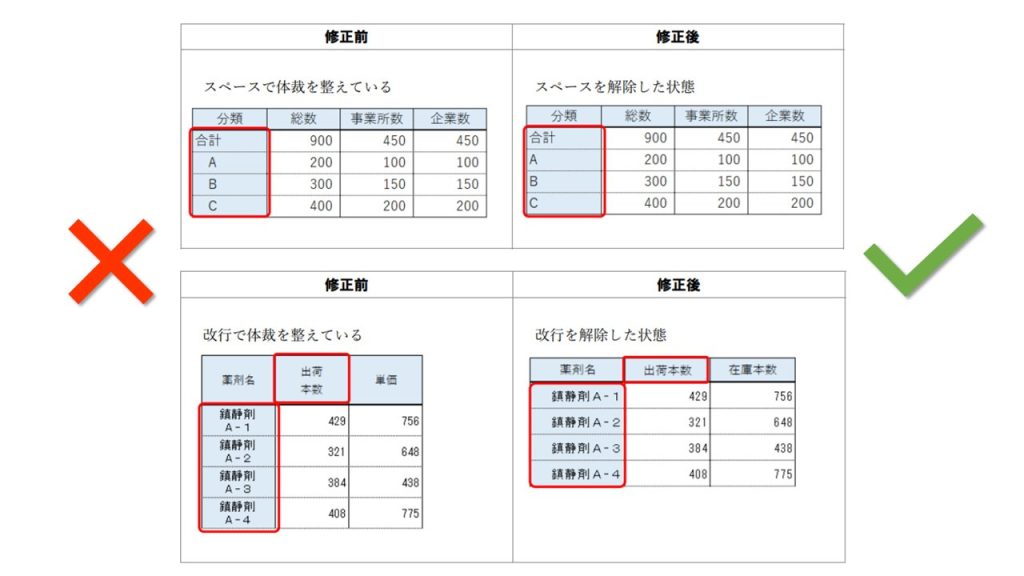

○ 1件のデータは、横1行で表記し、セル結合(又は分離)は行わない。スペースや改行等で体裁を整えていないか

×「□A」と、スペースで体裁を整えており、他のデータと上手く結合できない。

○「A」と、□(スペース)は使用しない。

×項目の体裁を整えるため改行しているが、改行の意味が機械には判別不能である。

○体裁のための改行による整形は行わない。項目名等を省略していないか

×ヒトであれば省略されている部分の意味を判断できるが、機械は判断できない。

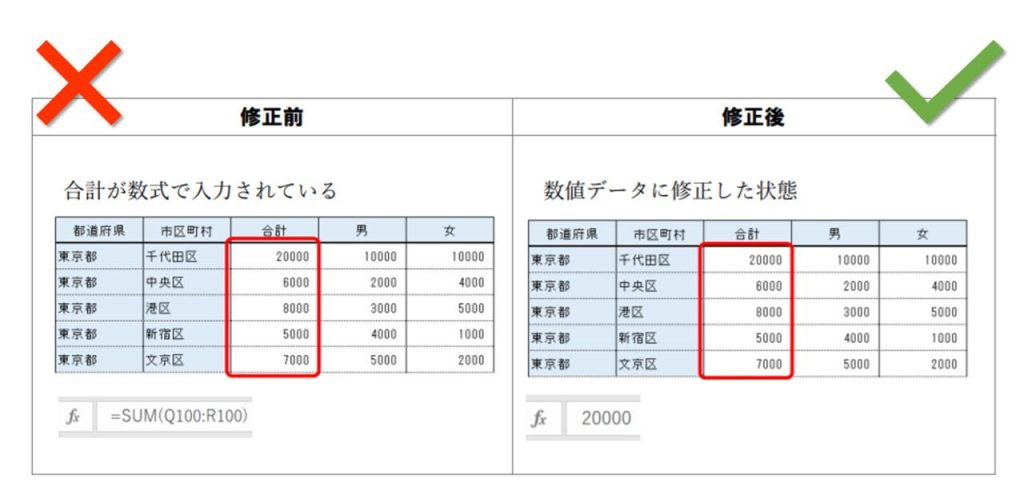

○項目名などは省略しないで入力すること。数式を使用している場合は、数値データに修正しているか

×合計が数式で入力されている

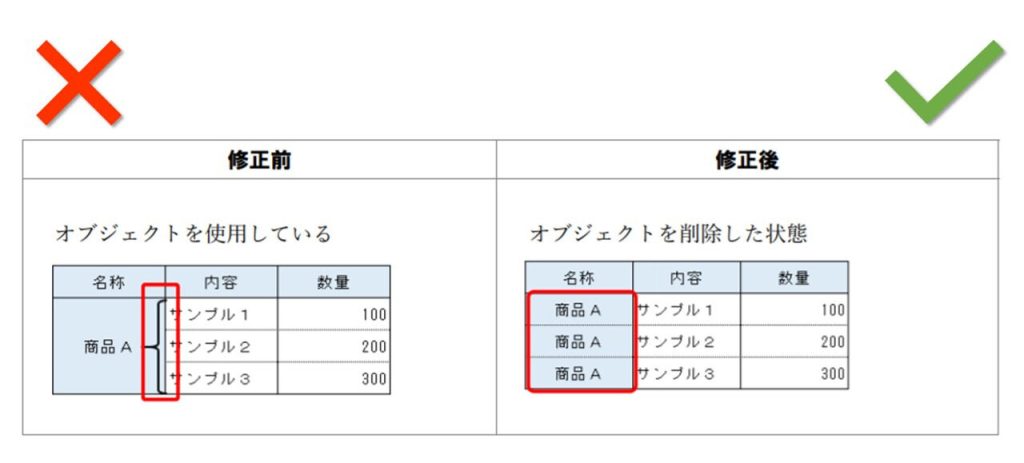

○数値データに修正した状態オブジェクトを使⽤していないか

×オブジェクトで体裁を整えているが、機械判読には適していない。

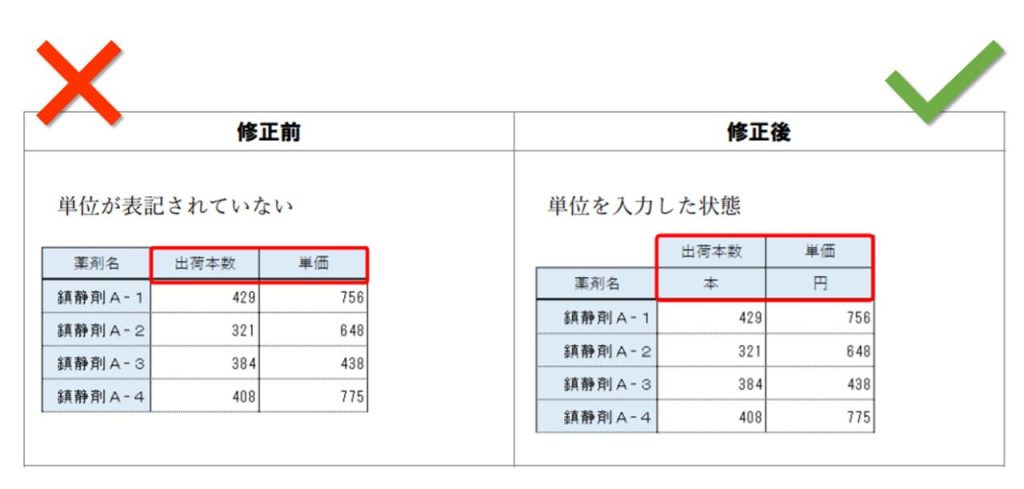

○オブジェクトを削除し、それぞれのセルにデータ入力する。データの単位を記載しているか

×単位が表記されておらず、データ処理ができない。

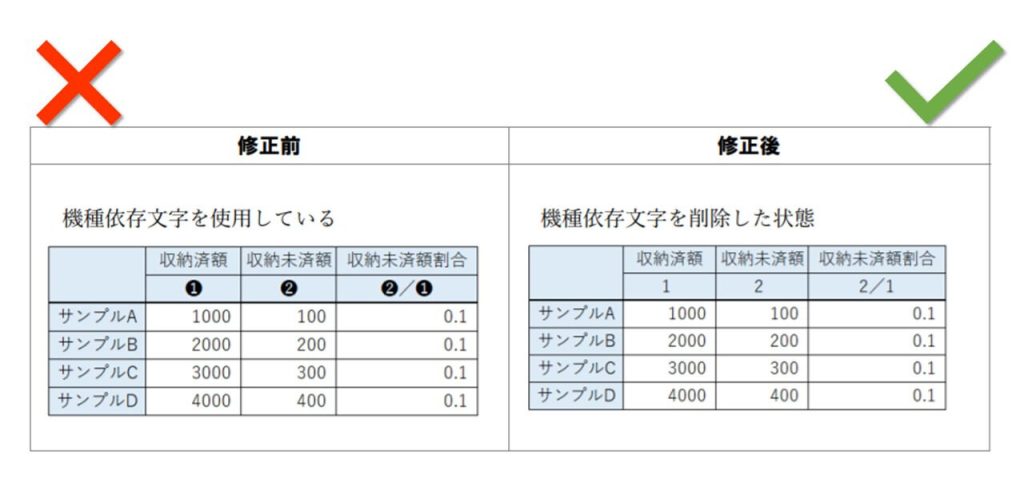

○データの単位はデータ処置に必要であり、数値とは別のセルに表記すること。機種依存文字を使用していないか

×機種依存文字は利用者の環境によっては、正しく表示されない可能性がある。

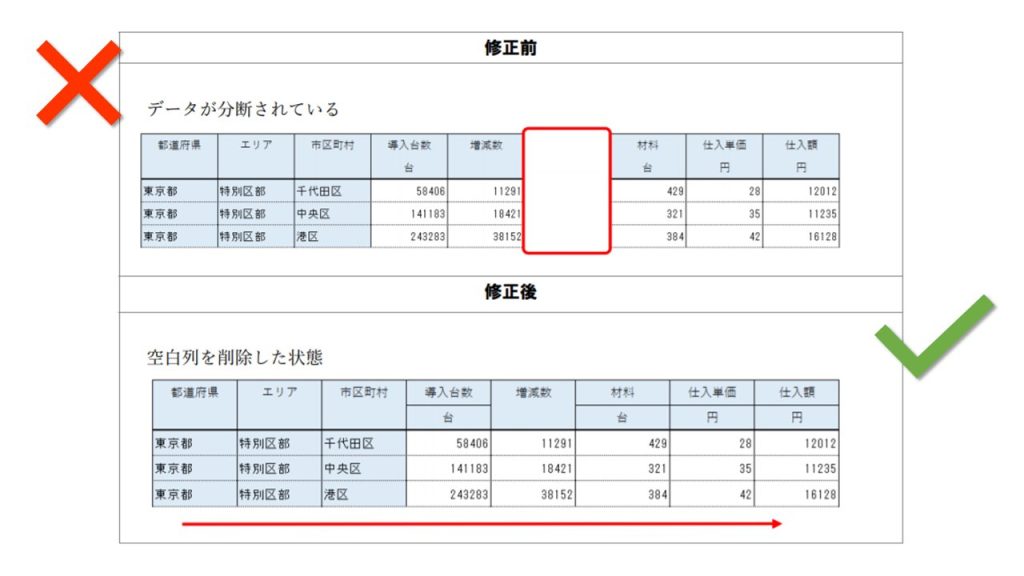

○機種依存文字は使用しない。データが分断されていないか

×空白行(列)があると、データが分断され、機械判読に支障をきたす。

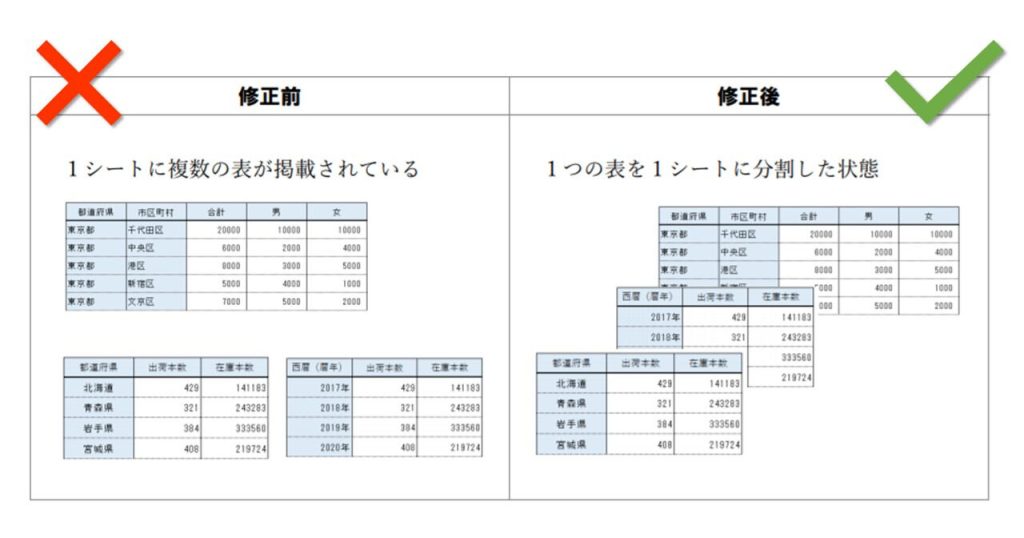

○不必要な空白行(列)は使用せず、データが分断されないようにする。1シートに複数の表が掲載されていないか

×1シートに複数の表があると、正確な計算や並べ替えができない場合がある。

○1つの表を1シートに分割しておく。まとめ

エクセルのデータ入力の統一ルールについてご紹介しました。このルールに準じてデータ入力をすれば生産性が上がるようになると思います。

総務省の掲載しているPDFに詳細が載っていますので、ぜひご覧ください。■統計表における機械判読可能なデータの表記方法の統一ルールの策定

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000186.html

-

-

-

「Q&A」や「よくある質問」ページについて

-

ホームページを見ていると「Q&A」や「よくある質問」といったページを見かけることはありませんか?

お客様の多くは、直接問い合わせる前に自分で答えを見つけるための第一段階としてホームページを見ます。そんなときに「Q&A」や「よくある質問」といったページがあると、お客様が感じた疑問点をホームページ上で解決することができます。また、運営者側にもお問い合わせが来た際の対応時間が短縮できるメリットもあります。

今回は、具体的にどのような質問と回答を掲載したらいいのかといったことをご紹介したいと思います。「Q&A」や「よくある質問」のメリット

お客様対応をスリム化する

何かわからないことがあった場合、お客様はまず説明書やホームページを調べます。それでも解決しない場合は、電話やメールで直接問い合わせることになります。もし、ホームページ上にその疑問に対する答えが書いてあれば、わざわざ直接連絡をする必要がなくなり、お問い合わせ対応の負担を減らすことに繋がります。

コンテンツ量を増やすことでSEOを強化する

お客様から寄せられるさまざまな疑問や不安と、それを解消するための回答を用意すれば、自ずとQ&Aのテキスト量は多くなり、掲載されるコンテンツが増えることで、SEOの強化にもつながります。

掲載する内容について

まずは、お客様よりお問い合わせいただく事が多い内容を記載しましょう。

お客様と接しているスタッフやお客様自身に直接話を聞くことで、今ある問い合わせ内容を集めましょう。

もし内容が思いつかないようであれば、「Yahoo!知恵袋」や「教えて!goo 」などのweb上のサービスを利用して、サービス名や業種でよくある質問を検索してみたりするのも有効です。

ただし、Q&Aサイトに掲載されている内容がぴったりあてはまるとは限りません。あくまで補完的なものと考えておきましょう。

また、なるべく専門用語での説明は避けるようにしてください。解決の手段として見ているQ&Aページにもかかわらず、専門用語で書いてあると、そこで新たな疑問が出てきてしまいお客様は混乱してしまいます。

もし専門用語を掲載する場合は関連するページへリンクするなどの工夫をしてわかりやすくしましょう。「Q&A」や「よくある質問」の見せ方

Q&Aを大量に並べただけでは、使いやすいFAQとはいえません。お客様が欲しい情報をすぐに見つけ出せるよう、レイアウトや検索のしやすさを意識する必要があります。

例えば、質問内容をジャンルやカテゴリーごとに分類して探している回答を見つけやすくしましょう。

また、質問内容やカテゴリー数が多くなると、「そもそもどこのページを見ればいいのかがわからない」といったことが発生します。そのようなお客様が多い場合は、フリーワードで検索できるようにしてあるといいでしょう。最近ではWebページではなく、チャットボットを利用しているところも多く見受けられます。チャットボットとは、事前に組み込んだ情報を基にして、人間と会話しているような受け答えを再現するシステムのことです。

お客様の疑問に応じて、さらに詳しいやりとりをすることで、お客様が欲しい情報へスムーズにたどりつけるような仕組みになっています。まとめ

問い合わせ窓口は、お客様の不満・要望・期待を知る重要な入り口です。適切なQ&Aを作るためには、日々お客様の声を分析し、反映していく必要があります。

まずは、お客様の声をしっかり理解し、Q&Aを放置せず、常に改善していく姿勢を持つことが大切です。今回紹介したポイントを踏まえ、価値のあるQ&Aを作りましょう。

-

-

-

現場管理マップシステムについて

-

企業訪問などで実際に直接お客様のもとへ営業活動を行う際に、Googleマップ等を見ながら移動など行っているかと思います。マップを見ながら進捗状況や営業結果などを登録し、作業効率を高めるツールがアイサポートにはございます。

そこで今回は弊社のサービスの一つである現場管理マップシステムについてご紹介していきます。現場管理マップシステムとは?

現場管理マップシステムはGoogle Mapsを使った顧客地図管理ツールです。

従来のマッピングツールを可能な限りシンプルに、そして汎用性を持たせることで、自社ならではのオリジナル営業マップを作成することができます。 自社の営業リストを取り込み、マッピングすることで、日々の営業をより効率的にし、「近くに寄った際にはちょっと挨拶する」など、行動量が大幅に上がり顧客満足度のアップにもつながります。現場管理マップシステムでできること

管理が簡単でわかりやすい機能が備わっています。さらに各種カスタマイズが可能です!

共有機能

現在地を通知・共有することができます。 スマホでチェックインされた情報は、PC画面から地図上で確認・共有することができます。

ストリートビュー、ルート検索

Google Maps API for Businessを使っているのでストリートビューやルート検索が簡単にできます。

データのカテゴリ、フォルダ分け管理

支店ごとや事業部ごと、営業チームごとなど自由に分類ができ、フォルダやピンの色も自由に設定が可能です。

コメント機能

コメント登録・次回アプローチ予定を登録することができます。 ★マーク5段階のお気に入り設定ができるので、担当者ごとに「見込みの度合い」や「進捗状況」を残すことができます。

詳細な条件でデータ検索

登録されているデータを、カテゴリ・グループ別にフリーワード検索ができるほか、カテゴリ指定や登録担当者の指定など様々な条件でデータ検索可能です。

CSVアップロード、ダウンロード

地図の画面で、CSVデータをカンタンにアップロード・ダウンロードできます。

抽出リストをマッピング

リストモードで検索にヒットしたデータだけを、地図上にマッピングすることが可能です。

まとめ

マップを見ながら営業活動の結果や進捗状況など管理できる弊社の現場管理マップシステムについてご紹介いたしました。

作業効率をあげてスムーズな営業活動をしたいという企業の方は是非アイサポートまでご相談ください。

-

![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)