ブログ

-

-

-

生成AIはどのくらい利用されている?生成AIのユーザー利用実態調査から見える新しい情報収集スタイル

-

近年、急速に普及が進む「生成AI」。その影響は私たちの生活に深く浸透しつつありますが、特に情報収集のあり方を大きく変えようとしています。

この度、株式会社サイバーエージェントのインターネット広告事業におけるGEO研究を行う専門組織「GEO Lab.(GEOラボ)」が実施した、全国10代~60代の男女9,278名を対象とした「生成AIのユーザー利用実態調査」では、検索行動における驚くべき変化が明らかになりました。

今回はこの調査結果を基に、生成AI時代におけるユーザーの情報収集スタイルの変化と企業が注目すべきポイントを解説します。検索行動に生成AIが定着、全体の2割超が利用

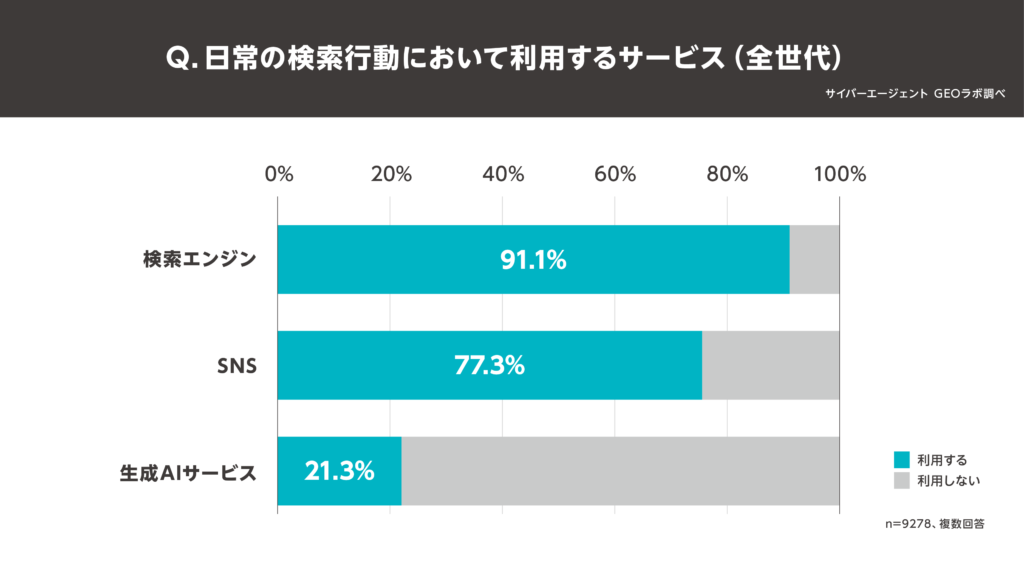

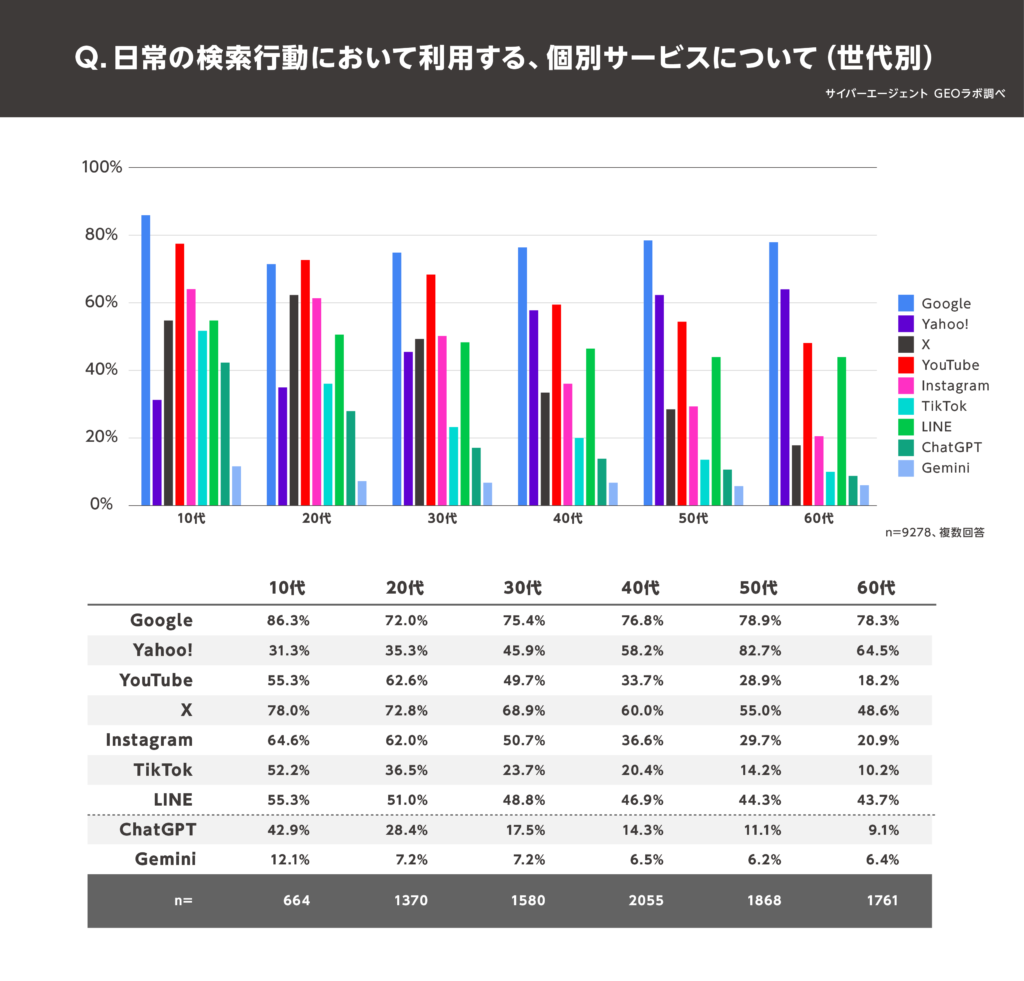

まず、日常の検索行動において「生成AIサービス」を利用していると回答したユーザーは全体の21.3%に上りました。

依然として「検索エンジン」(91.9%)が主流ではありますが、生成AIが情報収集の新しい選択肢として確立されつつあることが示されています。

10代ではChatGPTがYahoo! JAPANを逆転!

特に注目すべきは、若年層の検索行動の変化です。

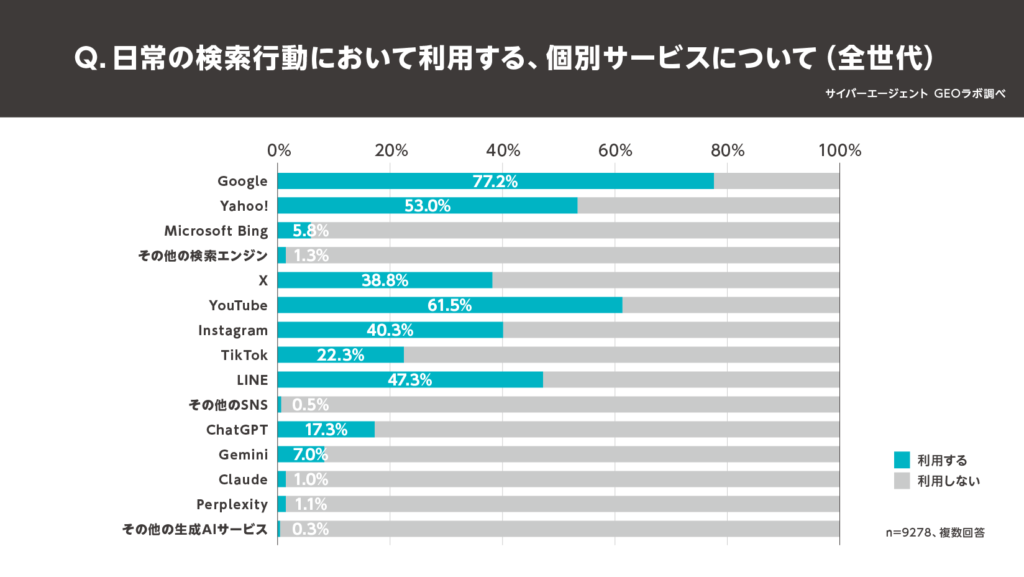

10代においては、「ChatGPT」の利用率が42.9%に達し、大手検索エンジンである「Yahoo! JAPAN」(31.7%)を10%以上上回る結果となりました。

これは従来の「検索エンジンにキーワードを入力して情報リストを得る」というスタイルから、「対話を通じて答えを生成してもらう」というスタイルへの若年層における大きなシフトを象徴しています。

また、20代では「YouTube」(72.8%)の利用率が「Google」(72.0%)とほぼ同等になるなど、テキスト検索以外の多様な情報収集スタイルが浸透していることも明らかになりました。

一度使えばやめられない?高い継続利用率と置き換えの実態

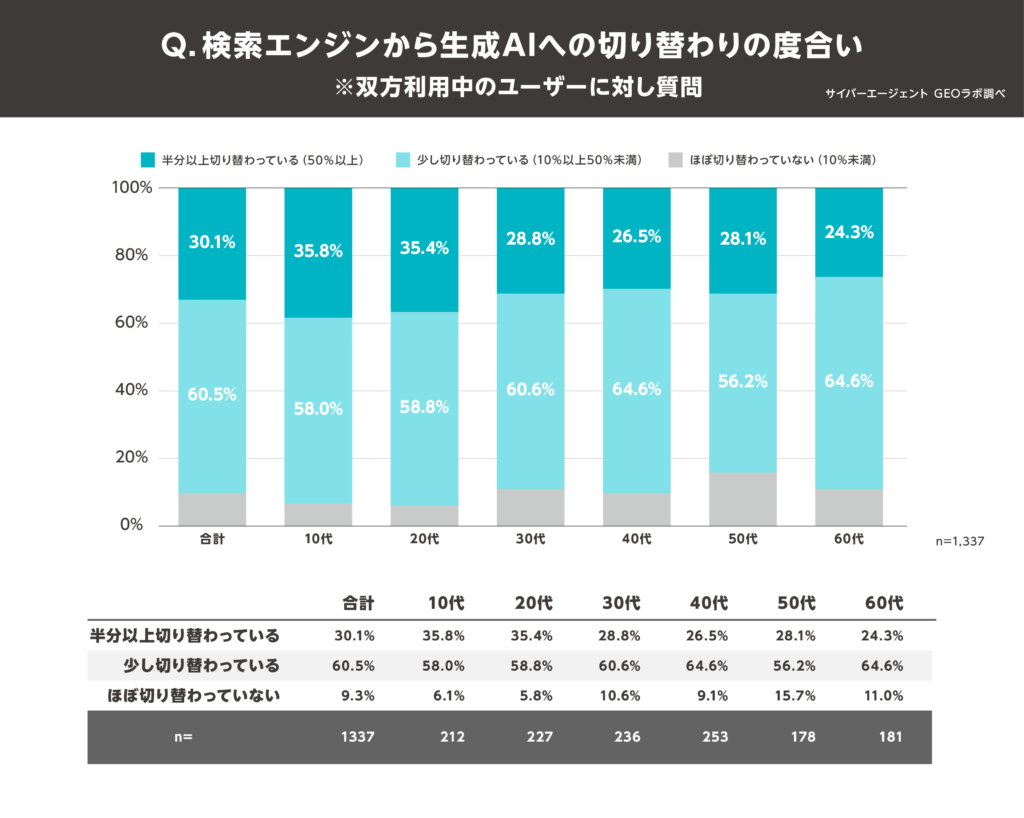

生成AIを「検索エンジンの代替」として利用したことのあるユーザーを対象にした調査では、70.5%が「現在も生成AIを利用」していると回答しました。

この傾向は10代(70.4%)から60代(73.3%)まで、全世代で7割超えという共通した高い継続利用率を示しています。

この高い継続利用率は一度生成AIでの検索体験をするとその利便性に満足し、生活に定着しやすいことを示唆しています。さらに、検索行動におけるメインツールの移行も進んでいます。

現在も生成AIを利用しているユーザーのうち、30.1%が「検索エンジンから生成AIに半分以上切り替わっている」と回答。

特に10代(35.8%)と20代(35.4%)ではこの傾向が強く、若年層を中心に生成AIが情報収集のメインストリームになりつつある可能性が見て取れます。

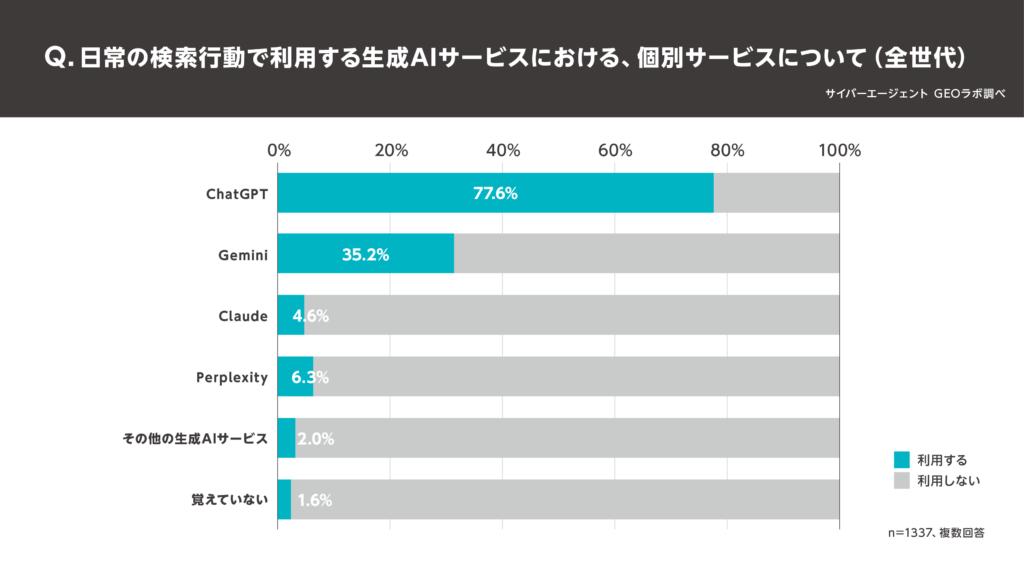

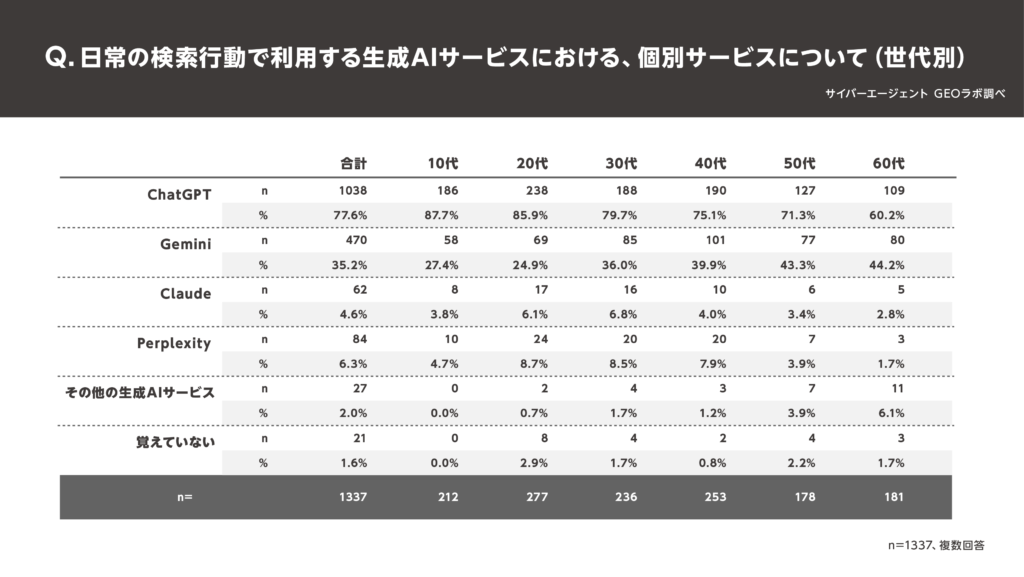

利用サービスはChatGPTが圧倒的なシェア

検索行動で利用される生成AIサービスにおいては「ChatGPT」が77.6%と圧倒的なシェアを占めています。

一方で、高年齢層にも生成AIの利用が広がる中で50代(43.3%)や60代(44.2%)では「Gemini」の利用率が4割を超えるなど、世代によって利用するサービスに違いがあることも判明しました。

まとめ

今回の調査結果は生成AIが一時的なトレンドではなく、人々の情報収集スタイルを根本から変える「検索のAIシフト」が特に若年層を中心に急速に進行していることを示しています。

企業にとっては、従来の検索エンジン対策(SEO)だけでなく、生成AIによる回答生成(GEO: Generative Engine Optimization)への対応や若年層が情報収集源としているSNSや動画プラットフォームへの戦略的なアプローチが今後ますます重要になってくるでしょう。

新しい情報収集の波を捉え、自社の情報発信のあり方を見直すことがデジタルマーケティング成功の鍵となります。生成AIについて、なにか不明点、疑問点などありましたらぜひアイサポートまでお気軽にご相談ください。

関連リンク

出典

株式会社サイバーエージェント ニュースリリース 「サイバーエージェント GEOラボ、生成AIのユーザー利用実態調査を実施」(2025年9月11日)株式会社サイバーエージェント

https://www.cyberagent.co.jp/

-

-

-

Google口コミを増やすための外部サービスとWordPressプラグインのご紹介

-

Web集客においてGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の重要性は増しています。特に、「Googleの口コミ」は、検索順位(MEO)や新規顧客の獲得に直結する重要な要素です。

しかし、「どうやって口コミを増やせばいいかわからない」「管理が大変」と感じている方も多いのではないでしょうか。

今回は、口コミを「集める」ための外部サービスと、集めた口コミを「活用する」ためのWordPressプラグインをご紹介します。Google口コミを増やすための外部サービス4選

口コミ獲得から管理まで、店舗や企業の状況に応じて導入を検討したい外部サービスをご紹介します。

- サービス名

- Canly(カンリー)

- 主な特徴

- 複数店舗のGoogleビジネスプロフィールとSNSを一括管理・運用。

- 料金

- 資料請求が必要

- 評価ポイント

- 大手チェーンストアを中心に活用実績が多く、多店舗展開している場合の管理効率が非常に高い。

- サービス名

- Voice

- 主な特徴

- 口コミ投稿ページへの直リンクをSMSで送信する機能がメイン。

- 料金

- 月額20,000円換算(1ヶ月配信上限100件で240,000円)

- 評価ポイント

- 顧客側がQRコードを読み取る手間がなく、非常にシンプルな操作で投稿を促せる。

- サービス名

- マップ職人

- 主な特徴

- 導入実績12,200件以上。多数の店舗情報を一括で投稿・管理。

- 料金

- 公式サイトにて要確認

- 評価ポイント

- 導入実績が非常に多く、大規模な店舗展開をしている企業でも安心して導入できる信頼性の高さ。

- サービス名

- ローカルミエルカ

- 主な特徴

- アクセス解析・SEO対策を得意とする企業(Faber Company)が提供。

- 料金

- 無料プランあり

- 評価ポイント

- データに基づいた集客改善を得意とし、競合店舗の順位計測など、MEO対策に強い分析機能が充実。

各サービスのポイント

多店舗展開の場合

Canly(カンリー)やマップ職人など、一括管理・運用に特化したサービスがおすすめです。

顧客へのアプローチを強化したい場合

Voiceのように、SMSで投稿を促すシンプルなツールは、顧客側の手間を最小限に抑え、口コミ獲得率の向上に貢献します。

MEO対策と分析に力を入れたい場合

ローカルミエルカは、データに基づく集客改善を得意としており、より詳細な分析が可能です。

まず、大前提として知っておいてほしいのが、Googleが検索順位を決める一番の目的です。口コミをサイトに表示!WordPressプラグイン4選

集まった口コミは、Webサイトに表示することで、訪問ユーザーの「信頼性」と「安心感」を高めることができます。WordPressサイトで口コミを効果的に活用するためのプラグインをご紹介します。

- プラグイン名

- Widgets for Google Reviews (by Trustindex.ioなど)

- 主な特徴

- GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップと連携し、口コミをサイトに簡単に表示できます。無料で利用しやすいものが多いのが特徴です。

- プラグイン名

- Plugin for Google Reviews

- 主な特徴

- Google Cloud API連携により、口コミの自動更新が可能です。有料プランも用意されています。

- プラグイン名

- WP Business Reviews

- 主な特徴

- Googleだけでなく、Facebook、Yelpなど複数のプラットフォームからのレビューを統合し、一つのフィードにまとめて表示できます。

- プラグイン名

- Starfish Reviews

- 主な特徴

- 口コミの収集と表示を一元管理でき、マーケティング用途での活用に特化しています。

サイト訪問者に安心感を与えるためには、「常に最新の口コミを表示すること」と「複数のプラットフォームの評価をまとめて見せること」が効果的です。

手軽に導入したい

Widgets for Google Reviews など、無料でGoogle口コミの表示に特化したプラグインから試すのがおすすめです。

複数のレビューを集約したい

WP Business Reviews は、SNSを含めた総合的な評価をサイトで見せたい場合に役立ちます。

収集と活用を統合したい

Starfish Reviews は、口コミのマーケティング活用を見据えた機能が充実しています。

まとめ

Google口コミは、単なる評価ではなく、「集客力」と「信頼性」を高めるための重要な資産です。

今回ご紹介した外部サービスやWordPressプラグインを活用すれば、口コミ獲得のハードルをぐっと下げることができます。

「口コミがなかなか増えない…」とお悩みの方は、ぜひ一度導入を検討してみてください!

-

-

-

私たちの働き方は次のステージへ!新認定制度「Ni-ful(ニーフル)」について

-

この度、新潟県が推進してきた「ハッピー・パートナー企業登録制度」について、令和8年3月31日をもって制度が廃止されることになりました。

廃止に伴い、新たな企業認定制度「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度『Ni-ful(ニーフル)』」が創設され、2025年10月より認定しています。今回は、新たな企業認定制度の目的や内容などについて詳しく解説していきます。

「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度」について

現行制度の廃止に伴い、令和7年度から、より時代に合った働き方と女性活躍を推進するための新しい認定制度がスタートします。

この制度は、企業における魅力ある職場環境づくりや女性活躍を、より多様な視点から推進していくことを目的としています。柔軟な働き方を実践し、男女ともに能力を最大限に発揮できる企業を県が認定し、支援していきます。

認定・申請スケジュール(新潟県)

申請受付開始: 令和7年4月から随時受付

認定開始: 令和7年10月から新制度のポイントと今後の展望

新制度では、従来の制度の理念を引き継ぎつつ、さらに多様な働き方を促進する視点が強化されています。

柔軟な働き方

時間や場所に縛られない、より多様で柔軟な働き方の導入・実践に焦点が当たります。

女性活躍の「実践」

単なる制度導入だけでなく、実際に女性が活躍できる環境づくりの「実践」が重視されます。

企業の魅力向上

認定企業は、県のホームページや各種広報を通じてPRされ、企業イメージ・知名度のアップ、そして優秀な人材の確保につながるメリットが期待されます。

新制度認定企業のメリット

Ni-ful企業認定を受けた企業は、認定区分に応じて以下のメリットを受けられます。

その中にあるメリットを一部紹介いたします。女性に魅力ある職場づくり支援事業補助金

女性の採用拡大に向けたホームページの制作・改修など(ソフト事業)や、女性専用施設等(更衣室、トイレ等)の設置・拡張など(ハード事業)に要する経費を補助します。

※Ni-ful企業認定のほかに、女性活躍推進法に規定する「一般事業主行動計画」の策定などの要件があります。新制度ロゴマークの利用

企業のPRとしてロゴマークをホームページや会社案内、名刺等へ利用できます。

ハローワーク求人票への掲載

ハローワークの求人票にNi-ful認定企業であることを記載できます。

まとめ

今回は新たな企業認定制度「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度『Ni-ful(ニーフル)』」についてご紹介させていただきました。

新しい制度の認定基準やメリット、申請方法などの詳細については、新潟県の公式ホームページにてご確認をお願いいたします。関連リンク

●新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度(Ni-ful(ニーフル))

●Ni-ful企業のメリット

-

-

-

-

Google検索順位の決まり方と変動のタイミング

-

「ブログを頑張って書いているのに、全然上位表示されない…」

「昨日まで上位だったのに、今日見たら圏外になっていた…」ブログやWebサイトを運営している方なら、誰もが一度はこんな経験をしたことがあるのではないでしょうか?

Googleの検索順位って、一体どうやって決まっているんだろう?どうして急に変動するのだろう?

今回は、そんな素朴な疑問にお答えするため、Google検索順位の決まり方と変動のタイミングについて分かりやすく解説していきます。そもそも、Googleはなぜ順位を決めるの?

まず、大前提として知っておいてほしいのが、Googleが検索順位を決める一番の目的です。

それは「ユーザーにとって最も役立つ情報を、一番見つけやすい場所に表示する」ことです。例えば、「カレーライス レシピ」と検索した人がいます。この人は、美味しいカレーの作り方を知りたいと思っていますよね。

Googleは、数えきれないほどのWebページの中から、この人が本当に知りたいであろう「カレーライスの作り方」が書かれたページを厳選し、検索結果の上位に表示しようとします。もし、検索結果の上位に「カレーライス 歴史」というページばかりが表示されたらどうでしょう?ユーザーは、求めている情報にたどり着けず、Googleに対して不満を感じてしまいます。

そうならないために、Googleは常に「ユーザーの役に立つか?」という視点で、Webページを評価し、順位を決めているのです。Google検索順位が決まる3つの大きな要素

Googleは何百もの要素を使ってWebページを評価していると言われていますが、重要な大きな3つの要素があります。

1.コンテンツの「質」と「関連性」

これが最も重要な要素と言われています。

Googleは、「あなたの書いた記事が、検索したキーワードとどれだけ関連していて、どれだけ役に立つか」を徹底的に見ています。関連性

検索キーワード(例:「カレーライス レシピ」)が、記事のタイトルや見出しにきちんと含まれているか?

キーワードに関連する言葉(例:「簡単」「本格」「具材」「作り方」)が本文にバランス良く使われているか?質

他のサイトにはない、あなた独自の視点や経験が書かれているか?

読者が「なるほど!」と納得できるような、専門的で信頼性の高い情報が書かれているか?

最後まで読んでもらえるように、分かりやすく、読みやすい文章になっているか?「とにかくキーワードをたくさん詰め込めばいいんでしょ?」と思われがちですが、それは間違いです。

不自然なキーワードの乱用は、Googleにスパムとみなされ、かえって順位が下がってしまうこともあります。

重要なのは、「読者が本当に知りたいことは何か?」を徹底的に考え、それに応える質の高いコンテンツを作ることです。2.ユーザー体験(ユーザビリティ)

せっかく良い記事を書いても、読みにくいサイトでは意味がありません。Googleは、訪問したユーザーが快適にサイトを利用できるかどうかも評価しています。

ページの表示速度

ページが表示されるまでに時間がかかると、ユーザーはイライラしてすぐに離脱してしまいます。できるだけサクサクと表示されるようにしましょう。

スマホでの見やすさ

今や、検索のほとんどがスマートフォンで行われています。PCでしか見にくいサイトは、評価が下がってしまいます。

スマホでも文字が小さすぎず、ボタンが押しやすいなど、快適に使えるようにしておくことが大切です。サイトの構造

読者が探している情報にたどり着きやすいように、カテゴリー分けや内部リンク(サイト内の他のページへのリンク)を整理しておくと、Googleも「このサイトは分かりやすい」と評価してくれます。

「とにかくキーワードをたくさん詰め込めばいいんでしょ?」と思われがちですが、それは間違いです。

不自然なキーワードの乱用は、Googleにスパムとみなされ、かえって順位が下がってしまうこともあります。

重要なのは、「読者が本当に知りたいことは何か?」を徹底的に考え、それに応える質の高いコンテンツを作ることです。サイトの「信頼性」と「権威性」

「誰が書いた記事か?」というのも、Googleが重視するポイントです。特に、健康や金融など、人々の生活に大きな影響を与えるテーマでは、より一層厳しく評価されます。

信頼性

・書かれている情報が正確で、出典が明確か?

・運営者の情報(プロフィールなど)がきちんと記載されているか?権威性

・その分野の専門家や、権威あるサイトからリンクを貼られているか?

・多くの人に引用されたり、SNSでシェアされたりしているか?ブログであれば、自分の実体験や、独自の視点を交えて書くことで、他の誰にも真似できない「経験」という権威性を確立することができます。

なぜ検索順位は変動するの?変動のタイミングはいつ?

「頑張って作った記事が上位表示された!やったー!」と喜んだのも束の間、次の日には順位が大きく下がっている…なんてこと、ありますよね。

Googleの検索順位は常に変動しています。その変動には、大きく分けて3つのタイミングがあります。日常的な小さな変動

Googleは、より良い検索結果をユーザーに提供するために、日々少しずつアルゴリズム(順位を決定するためのルール)を調整しています。

これは、Googleが「このキーワードで検索するユーザーは、もしかしたらこんな情報も知りたいんじゃないか?」と推測し、様々なパターンを試しているためです。例えば、「ハンバーグ レシピ」と検索したユーザーが、レシピだけでなく「ハンバーグの付け合わせ」や「ハンバーグの歴史」といったページもよく見ていると分かれば、Googleはそれらの関連ページを少しだけ上位に表示させてみる、といったことを日々繰り返しているのです。

この日常的な変動は、数日〜1週間程度で落ち着くことがほとんどなので、一喜一憂せずに様子を見るのが大切です。

新規記事公開直後の変動

新しい記事を公開したばかりのときは、Googleもまだその記事を完全に評価しきれていない状態です。

記事が公開されてから、Googleのロボットがサイトを巡回し、記事の内容を読み込み、インデックス(データベースに登録)するまでに時間がかかります。インデックス登録された後も、ユーザーの反応(どれくらいの時間読まれたか、他のページも見てくれたかなど)を見ながら、最適な順位を探っていくため、順位が不安定になりがちです。

一般的には、新規記事の順位が安定するまでに数週間〜数ヶ月かかると言われています。焦ってすぐにリライトするのではなく、まずはじっくりと様子を見ることも必要です。

コアアップデートによる大きな変動

年に数回、Googleは検索アルゴリズムを大幅に更新することがあります。これを「コアアップデート」と呼びます。

コアアップデートでは、これまでの順位の評価方法が大きく見直されるため、多くのサイトで検索順位が大きく変動します。コアアップデートの目的は、常に「よりユーザーの役に立つ情報を上位に表示する」ことです。

過去には、質の低いコンテンツを大量生産するサイトの順位が下がったり、権威性のあるサイトが評価されたり、といった変化がありました。もしコアアップデートで順位が大きく下がってしまった場合は、Googleが求める「質の高いコンテンツ」から外れてしまった可能性があります。

その場合は、

・記事の内容が、本当にユーザーの役に立っているか?

・オリジナリティはあるか?

・信頼できる情報か?

といった点をじっくり見直し、改善していくことが重要です。まとめ

Googleの検索順位は、単なる裏技やテクニックで上げるものではなく、「ユーザーの役に立つかどうか」が最も重要な基準になっています。

順位が変動するのは当たり前。

その変化に一喜一憂するのではなく、ユーザーにとって良い情報を、わかりやすく、スムーズに届けるサイトを作り続けることが一番の近道です。

-

-

-

Google広告の新機能!「AIMAX」について解説します

-

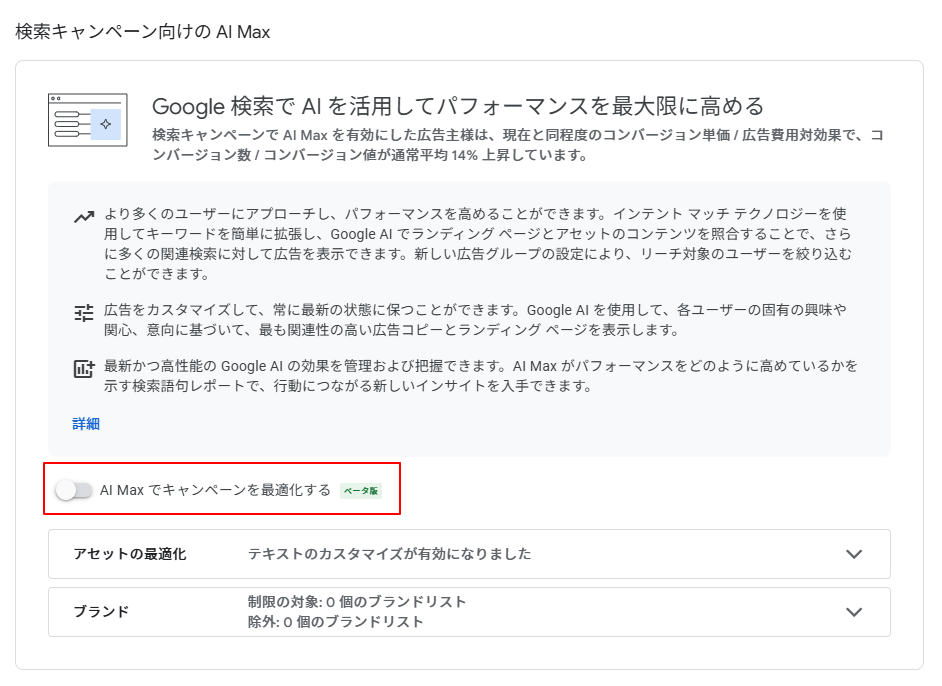

Google広告を運用されている皆さん、最新のGoogle AI技術が検索広告をさらに進化させる新機能「AI Max for Search キャンペーン」をご存知でしょうか?

2025年5月に発表され、順次ベータ版が提供されているこの機能は、従来の検索キャンペーンの運用を根本から変え、より効率的かつ効果的な成果をもたらすと期待されています。

今回は、「AI Max for Search キャンペーン」とは何か、その主な機能とメリットなどについて詳しく解説していきます。AI Max for Search キャンペーンとは?

AI Max for Search キャンペーン(以下、AI Max)は、検索キャンペーンにおいて、AIを活用することで、より効率的かつ効果的にコンバージョンを獲得するための機能です。

P-MAX(Performance Max)が複数のチャネルを横断して広告配信を最適化するのに対し、AI Maxは検索広告に特化し、AIが自動的に広告の最適化を行い、より多くの見込み客に適切なタイミングで広告を配信することを目的としています。

これまで手動で行っていたキーワード選定や広告文作成、入札調整といった作業の一部をAIが担うことで、運用者の負担を軽減しつつ、機会損失の少ない広告運用を実現します。AI Maxは検索キャンペーンの設定画面からワンクリックで利用することができます。

従来の検索広告との違い

これまでの検索広告は、広告主があらかじめ設定したキーワードに対してのみ広告を配信し、見出しや説明文、リンク先ページもすべて手動で作成・管理する必要がありました。

一方、AI MaxではAIがユーザーの検索意図を文脈から理解し、広告主が登録していない検索語句にも関連性が高いと判断すれば自動で広告を表示します。さらに、ユーザーの検索クエリに応じて最適な広告文をリアルタイムに生成し、より適切なランディングページへ誘導することで、高い関連性と成果の向上を両立します。

また、従来の検索広告ではテストと改善の繰り返しが必須でしたが、AI Maxでは自動的にパフォーマンスの高い要素を学習し、最適化が継続的に行われるようになります。

AI Maxの主な機能とメリット

検索語句マッチング(Search Term Matching)の強化

従来の検索広告では、設定されたキーワードとユーザーの検索語句の「文字列」の一致度や、その近しいバリエーションに基づいて行われていました。

しかし、AI Maxでは、AIが既存の設定キーワード、クリエイティブアセット、URLなどから学習し、見逃しがちな検索キーワードを発見し、広告を表示します。この機能により、関連性があるものの、広告主が想定していなかった、あるいは登録していない検索語句にも広告を表示することが可能になります。

メリット

・広告主が想定していなかった、または登録していなかった関連性の高い検索クエリからの流入を促し、潜在的な顧客層へのリーチを拡大できる。

・従来のキーワード設定では取りこぼしていたコンバージョン機会を逃さず獲得できる。

・手動でのキーワード追加作業が大幅に削減され、運用の手間が軽減される。

-

-

-

-

2025年卒就活生が見る!採用サイトの重要性と求められる情報とは?

-

本格的な就職活動を前に、多くの学生がインターンシップなどのプログラムに参加しており、企業研究を開始するタイミングが早まっています。

企業研究の主要ツールである「採用ホームページ」は、就活準備の段階から長期間にわたり閲覧されており、その役割と重要性が増しています。

単に採用情報だけでなく、企業の雰囲気や働き方なども読み取ろうとする学生が増えているようです。今回は、株式会社キャリタスが2025年卒業予定の全国の大学4年生(理系は大学院修了課程2年生含む)1,030名を対象に行った調査結果から、採用活動における自社サイトの重要性や、学生が採用サイトに何を求めているのかについてご紹介したいと思います。

採用における自社サイトの重要性

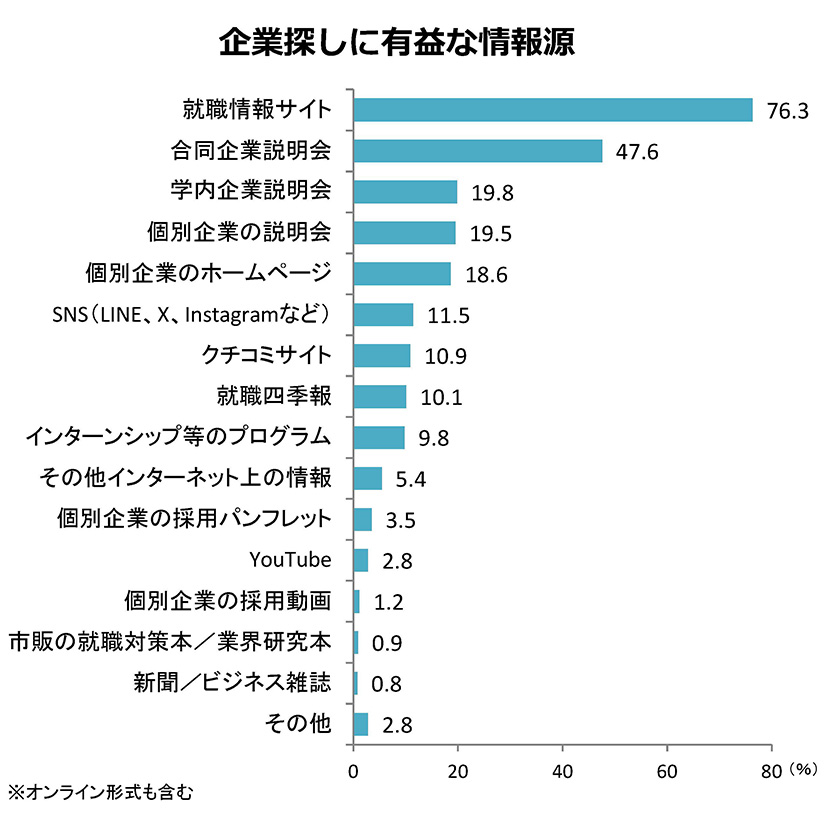

学生にとって、企業探しに有益だと思った情報源は「就職情報サイト」(76.3%)が最も多く、次いで「合同企業説明会」(47.6%)となっていますが、「個別企業のホームページ」も5番目に挙げられています。

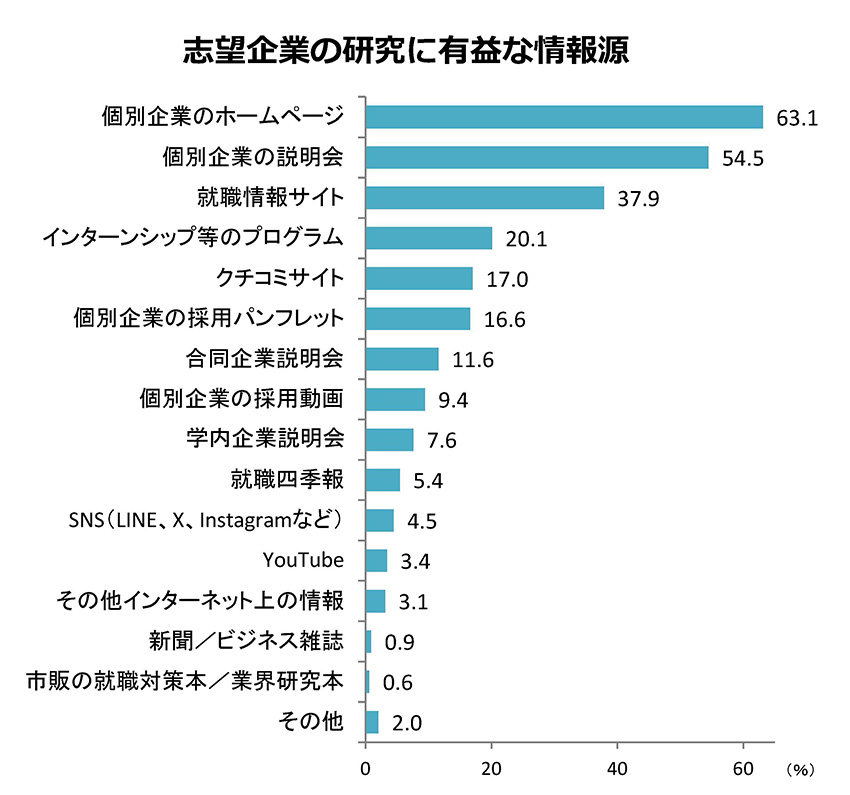

しかし、志望企業の研究となると、「個別企業のホームページ」が最も有益な情報源として選ばれており、6割強(63.1%)の学生がこれを挙げています。

この結果から、企業について深く調べる際に、採用ホームページが非常に重要な役割を果たしていることがわかります。

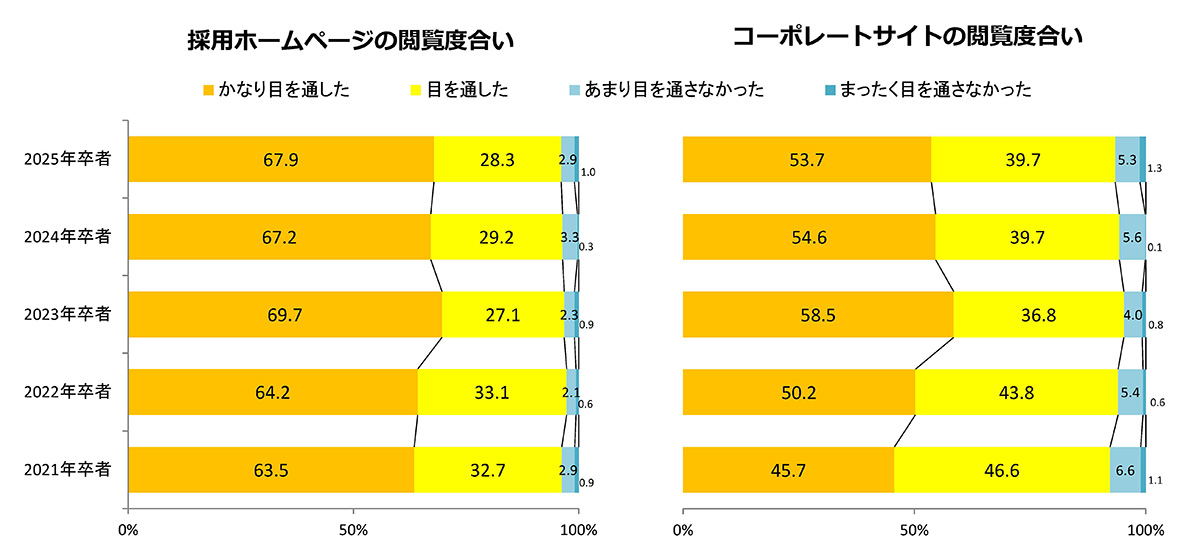

実際に、就職活動中に企業の採用ホームページを「かなり目を通した」学生は6割強(67.9%)に上り、大半の学生が高い頻度で閲覧していることが明らかになりました。

また、コーポレートサイトも9割以上(93.4%)の学生が閲覧しており、併せて活用されていることも読み取れます。

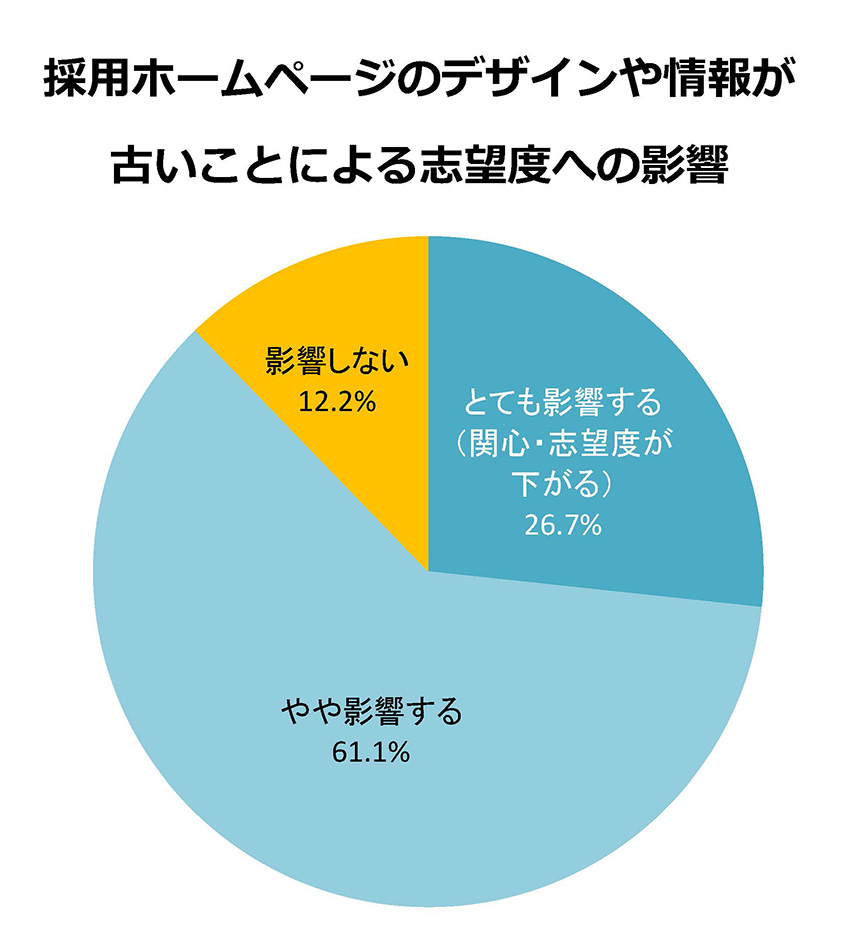

さらに、採用ホームページのデザインや情報が古いことによる志望度への影響は大きく、「とても影響する」(26.7%)と「やや影響する」(61.1%)を合わせると9割近く(87.8%)の学生が関心や志望度が下がると回答しています。これは、多くの学生にとって、採用ホームページのデザインや情報の古さが就職志望度にも影響を与えることを示しています。

学生のコメントからは、

「採用に関してあまり重きを置いていないのではないか」

「新卒に対する待遇や社風について不安を感じる」

「採用にあまり力を入れていないという印象」

「時代の変化に追いついていない、採用に力を入れていないと考える」

「情報が更新されないことで、最近の社員の働き方のイメージを掴むことが難しい」

「会社のシステムも古いのではないかと思う」

といった不安やネガティブな印象に繋がっていることがわかります。採用ホームページは3年生の5月頃から閲覧が増え始め、長期間にわたり利用されています。

このことから、学生が企業研究をしたいと思った時にいつでもアクセスでき、必要な情報を得られる状態であることが求められていると言えます。企業探しの有益な情報源として、SNS(LINE、X、Instagramなど)を挙げた学生は5.4%でした。また、志望企業の研究においてSNSが有益だと回答した学生も7.6%にとどまっています。

この調査結果からは、企業探しや志望企業の研究といった目的においては、多くの学生は就職情報サイトや個別企業のホームページ、説明会などをより重視しており、SNSの利用率はそれに比べて低いことがわかります。良い印象を持たれる採用サイトとは

キャリタスの調査では、学生が「良い印象を持った採用ホームページ」についても尋ね、ランキング形式で集計しています。

総合ランキングの上位サイト(ニトリ、NTTドコモ、NTTデータなど)には、共通点が見られました。仕事内容の具体的な記載

具体的な仕事内容や、実際の業務内容が詳しく書かれていることが評価されています。

多様な先輩社員の紹介

職種別、年次が多様な先輩社員の紹介が豊富であること。

社員の経歴や考え、社員の生の声、様々な社員のエピソードなどが、働くイメージを掴む上で支持されています。

社員紹介の内容が多いことも良い印象に繋がっています。働くイメージを掴める情報

先輩社員の働き方やキャリアパス、1日のスケジュール、オフィスの写真や動画、職場の雰囲気や社員の活気、活動内容など、自分が働く姿を具体的にイメージできるような工夫が求められています。

キャリアパス、研修制度

キャリアプランの具体例 や、キャリアパスの紹介 など、入社後の成長やキャリア形成に関する情報も重要視されています。

待遇、福利厚生、ワークライフバランス

特に内定承諾の判断時には「待遇、福利厚生、ワークライフバランス」が突出して多く閲覧されており、学生が知りたい情報を明確に示していることが評価されています。

企業理念、トップメッセージ

企業理念やトップメッセージもインターンシップ応募・参加時やES作成・面接前に多く閲覧されています。

企業の信念や、働く上での思いを伝えることも重要です。事業内容、実績

「事業内容、実績」はどのフェーズでも比較的高く閲覧されています。数値を用いる、過去のプロジェクト事例を載せる…など、分かりやすく表現されていることが好印象に繋がります。

採用コンセプト、求める人物像

ES作成時や面接前に多く閲覧されており、どのような人材を求めているのかが明確であることが評価されています。

企業側の就活生に対する姿勢が伝わることも重要です。デザインと使いやすさ(UI/UX)

デザインの綺麗さ、見やすさ、情報の探しやすさ、シンプルさ、洗練されていること、色使いやフォント、イラストや図の使用、動画活用 など、サイトのデザインや操作性が良い印象に大きく影響します。

奇抜さや斬新さも、情報が整理されていれば好印象に繋がることがあります。コンテンツの豊富さと更新頻度

多くのコンテンツが掲載されていることや、情報の更新が早いこと、動画などの更新が多いことも評価されています。

学生に寄り添ったコンテンツ

学生がほしい情報が多く載っていること、選考参加者の疑問に答えるような分かりやすいつくり、学生を安心させるためのQ&A(踏み込んだ質問への回答含む)、選考過程の詳細(過去の選考日程など)など、学生の立場に立った丁寧な情報提供が支持されています。

企業文化・社風の伝達

サイト全体から社風(挑戦を重視する、社会貢献や人を大事にする価値観、新しいことを始める空気感など)や企業メッセージ が伝わることも重要です。

ワクワクする、働くことにポジティブなイメージを持てるといった感情に訴えかける要素も好印象に繋がります。まとめ

キャリタスの調査から、採用活動における個別企業の採用ホームページは、学生が志望企業を深く研究するための最も重要な情報源であることが改めて明らかになりました。

また、サイトのデザインや情報の鮮度も学生の志望度に大きく影響します。

学生は採用ホームページを通じて、仕事内容や企業の雰囲気、そこで働く人々の様子、キャリアパス、待遇など、入社後の自分を具体的にイメージするための情報を求めています。また、デザインや使いやすさも重要であり、見やすく、必要な情報にアクセスしやすいサイトが高く評価される傾向にあります。

学生に選ばれるためには、採用ホームページに求められる情報を網羅し、それを学生にとって分かりやすく、魅力的かつ最新の情報として発信し続けることが不可欠と言えるでしょう。採用サイトについて、なにかご要望や不明点、疑問点などありましたらぜひアイサポートまでお気軽にご相談ください。

関連リンク

出典

2025年卒 採用ホームページに関する調査(採用ホームページ好感度ランキング)(2024年7月)株式会社キャリタス

https://www.career-tasu.co.jp/

-

-

-

インフルエンサーマーケティングの基本から実践方法までをご紹介

-

みなさまはインフルエンサーマーケティングという言葉を聞いたことがありますか?

インフルエンサーマーケティングとは、ソーシャルメディアやブログ、YouTube、SNSなど様々なプラットフォームで多くのファンを抱えるインフルエンサーに、自社ブランドや製品を紹介・宣伝・PRしてもらい、認知拡大・売上向上につなげるマーケティング手法のことです。

インフルエンサーマーケティングの市場は年々拡大し、商材を問わず実施する企業が増加を続けています。

今回はインフルエンサーマーケティングについて基本や特徴、実践方法などについてご紹介したいと思います。インフルエンサーとは

インフルエンサーとは、英語で影響を意味する「Influence」を語源とし、「周囲へ強い影響力を及ぼす人」を指す言葉です。

SNSにおけるインフルエンサーとは、「SNS上で多くのフォロワーを抱える人」のことを指します。インフルエンサーによって強みにしているメディアや専門領域は異なり、Instagramにおいてコスメ領域で影響力を持つ人、YouTubeにおいてゲームやガジェット領域で影響力を持つ人、X(旧Twitter)において料理やレシピ領域で影響力を持つ人など様々なインフルエンサーが存在します。

現代では、SNSユーザーの増加とともにSNS上で多くのフォロワーを有し影響力を持つ人が現れ、SNSでのフォロワーが多い人への呼称として使われています。インフルエンサーは、その影響力やフォロワー数などによって異なるタイプに分類されます。上位のインフルエンサーの方がリーチなどの影響力は高いですが、影響力の大きさに応じて活用する際の費用も高額になる傾向があります。

・トップインフルエンサー(100万フォロワー以上)

テレビやマスメディアをメインに活動している、広範な知名度を持つ芸能人などが該当します。驚異的な影響力を与えることができますが、一部のフォロワーにとっては遠い存在として捉えられることもあります。・ミドルフルエンサー(10万フォロワー以上)

SNSを中心に活動しているインフルエンサーになります。特定のジャンルに特化した情報発信を行い、その分野に興味を持つフォロワーが集まる傾向があります。・マイクロインフルエンサー(1万フォロワー以上)

他のインフルエンサーと比べるとフォロワー数は少ないですが、発信者とフォロワーの距離感が近く、フォロワーとの交流が活発です。フォロワーにとって身近で共感しやすい存在です。・ナノインフルエンサー(1万フォロワー未満)

マイクロインフルエンサーに比べフォロワー数がさらに少ないですが、友達とのつながりに近い感覚で交流することができます。インフルエンサーマーケティングが注目されている理由

さまざまなマーケティング手法がある中で今、インフルエンサーマーケティングが注目されているのはなぜでしょうか。消費者視点からその理由をご紹介します。

消費者のメディア消費の変化

1つにSNSの普及によるメディア消費の変化があります。

かつて、メディアと言えばテレビなどのマス媒体でしたが、今ではYouTubeやInstagram、XなどのSNSがなくてはならない存在となり、メディアとしてこれらのプラットフォームが成長を続けています。総務省の令和5年の調査では、平日では実に10〜50代ではインターネット視聴時間がテレビを上回っており、10代と20代ではソーシャルメディア・動画投稿サービスを見る時間が200分を超えていることが明らかになっています。その時間は年々長くなっていることからも、インターネットでの動画やSNSによる情報収集は当たり前になりつつあります。

つまり、メディアとの関わり方が変わり、YouTubeやInstagramなどのSNS利用時間・接触時間が増えたことで、インフルエンサーが効力を発揮するようになったと言えます。

インフルエンサーをフォローするのが一般的になった

SNSを日常的に利用している人は全体の7割を超えており、そのうち半数以上がインフルエンサーをフォローしています。今やインフルエンサーは、多くの消費者にとってとても身近な存在となっているのです。

また、10代の約3人に1人、20代の約4人に1人が、インフルエンサーの紹介をきっかけに商品を購入した経験があるといった調査結果も出ています。

インフルエンサーの数は年々増加しており、今後ますます多くの人が彼らの影響を受けるようになると考えられます。消費者の意思決定プロセスの変化・多様化

消費者の商品・サービス購入の意思決定において、かつては「どんな情報か」が重視されていましたが、広告や情報があふれる今、「誰が発信しているか」がより重要になりました。また、企業からの一方的な広告は届きにくくなり、あからさまな広告を避けたりブロックしたりする人も増えています。

そんな中、信頼しているインフルエンサーからの発信は、自然と受け入れられやすく、好意的に受け取られます。実際、インフルエンサーの投稿を見て商品を購入した人は半数以上、何らかの行動を起こした人は7割近くにのぼるという調査結果もあります。

このように、「誰が伝えるか」が影響力を持つ時代において、多くの人から信頼を集めているインフルエンサーの存在が、インフルエンサーマーケティングの注目が高まっている理由のひとつです。

インフルエンサーマーケティングを行うメリット・デメリット

メリット

情報の信頼性が高い

インフルエンサーマーケティングにおける最大のメリットの一つは、情報の信頼性の高さです。

インフルエンサーは、長期にわたり自分の分野で信頼性と権威性、フォロワーとの関係性を築き上げてきたユーザーです。そのため、フォロワーは、インフルエンサーが推奨する製品やサービスを、ブランドや広告主から直接聞くよりも信頼しやすい傾向にあります。

フォロワーと信頼関係を築いているインフルエンサーにPRしてもらうことで、これまで届けられなかったユーザーに情報を見てもらうことができ、かつその信頼性の高さからブランド・商品への興味関心へつなげることができます。広告と比べると宣伝感が少ない

インフルエンサーマーケティングのもう一つの大きな利点は、その宣伝感の少なさです。

従来の広告と比較して、インフルエンサーによるプロモーションはより自然で、日常のコンテンツの流れの中に溶け込みます。インフルエンサーは自分のスタイルで製品やサービスを紹介するため、フォロワーにとっては興味深く、関連性が高く、受け入れやすい形で情報が届けられます。

広告だとわかるとスルーしてしまうユーザーが多い中で、インフルエンサーからSNSに馴染むコンテンツを作成・投稿してもらうことで、ユーザーに受け入れられやすい訴求をすることが可能です。ただし、インフルエンサーからの投稿には、「PR」「広告」などブランドと利害関係があることがわかる表現を必ずするように気をつけてください。

ターゲティング精度が高い

インフルエンサーは特定の領域における興味関心が高いフォロワーを持っていることが多く、これによりブランドは自社の製品やサービスに関心を持つ可能性の高い消費者に直接リーチすることができます。

例えば、美容領域で活動しているインフルエンサーのフォロワーは美容に関心を持っているユーザーが大半を占めています。そのため、コスメブランドはそのインフルエンサーと協力することで、美容に興味関心が高い潜在顧客へピンポイントにアプローチすることができます。デメリット

インフルエンサー選定の難易度が高い

インフルエンサーマーケティングの実施における最大の課題は、適切なインフルエンサーの選定です。

ブランドや製品にぴったり合うインフルエンサーを見つけることは、表面的なフォロワー数や人気だけでなく、フォロワーも含めた相性を判断して選定することが重要となります。広告施策よりも成果が悪くなる可能性がある

インフルエンサーマーケティングは、適切に実行された場合に大きな成果を得ることができますが、一方で広告施策と比較して成果が悪くなるリスクも伴います。

その主な理由は、キャスティングや投稿にお金が発生するが、実際にフォロワーに届くか、そのフォロワーが興味を持ってくれるか、は予測が難しいからです。インフルエンサーを介したプロモーションは、彼らのフォロワーの関心や反応に大きく依存しており、期待した成果を保証することが難しいです。インフルエンサーマーケティングの実践方法

では実際にどういった手順で実践すればよいのでしょうか?

以下に、実践的なインフルエンサーマーケティングの手法を紹介します。1. インフルエンサーの選定

まず、ターゲットとする市場や目的に合った適切なインフルエンサーを選定します。選定基準としては、フォロワー数だけでなく、インフルエンサーの影響力や信頼性、コンテンツの質などを評価します。

2. インフルエンサーマーケティングの計画

次に、キャンペーンの目的や目標、実施方法などを計画します。インフルエンサーとの提携内容やコンテンツの作成、公開スケジュール、報酬の設定などを明確にします。また、インフルエンサーマーケティングと他のマーケティング戦略との統合も検討しましょう。

3. コンテンツ制作と提携

計画が決まったら、インフルエンサーとの提携によりコンテンツ制作を行います。ブログ記事、SNS投稿、動画など、インフルエンサーの得意な形式を活用し、商品やサービスのプロモーションを行います。

4. インフルエンサーとの連携

キャンペーンの実施中は、インフルエンサーとの密な連携を図りましょう。定期的な連絡やコンテンツの進捗確認、反応のモニタリングなど、インフルエンサーとの円滑なコミュニケーションを行います。

5. 成果の分析と改善

キャンペーンの終了後、インフルエンサーマーケティングの成果を分析し、課題や改善点を洗い出します。PV数、売上、ブランド認知度などのKPIを評価し、次回のキャンペーンに活かすための情報収集を行います。

インフルエンサーを自社でアサインする場合は、上記の様な作業が発生します。

インフルエンサーキャスティング会社やツールを利用すれば、費用はかかるもののインフルエンサーマーケティングに関するノウハウがありますので、インフルエンサーの選定ややりとりなどを安心して任せることが出来ます。まとめ

インフルエンサーマーケティングは、影響力を持つ個人やコンテンツを活用し、商品やサービスをプロモーションする手法です。

インフルエンサーマーケティングを成功に導くためには、まず施策の目的を明確にすることが重要です。

「新規顧客へのアテンションの最大化」「ブランド・商品への興味関心の醸成」「ECでの購入」「店舗来店」「SNSでの話題化」など、目的は多岐にわたります。これらの目的が明確でなければ、適切なインフルエンサーの選定、コンテンツの方向性、そして成果測定の基準を設定することは困難になってきますので、必ず目的を明確にした上で計画を立てるようにしましょう。

また、近年インフルエンサーマーケティングを実施する企業が増えてきており、ただインフルエンサーを起用するだけでは成果が出づらくなってきたため、メリットや目的を理解し他のマーケティング施策と組み合わせながら実施することが求められています。なので、専門の広告代理店とも連携しながら施策を進めていくことをおすすめします。インフルエンサーマーケティングに興味があるけどどうしたらいいかわからない…、インフルエンサーの選定方法は具体的にどうするの?といった不明点や疑問点がございましたら、ぜひアイサポートまでお気軽にお問い合わせください。

-

広告文の自動生成・最適化

ランディングページや既存の広告文、設定されたキーワードなどをもとに、AIがリアルタイムで最適な見出しや説明文を生成・調整する機能です。

これにより、ユーザーそれぞれにパーソナライズされた広告文を提示することができるようになります。

メリット

・ユーザーの検索意図に最も合致する広告文を動的に表示するため、クリック率やコンバージョン率の向上が見込める。

・AIが複数のパターンを自動で試し、最も効果的な広告文を常に表示することができる。

最終URLの拡張(Landing Page Extension)

ユーザーの検索意図や広告の関連性に基づいて、広告の最終URL(ランディングページ)を自動的に最適化し、ウェブサイト内の最も関連性の高いページにユーザーを誘導する機能です。

これにより、ユーザーは探している情報に最短でたどり着くことができ、離脱率の低下やコンバージョン率の向上に繋がります。

メリット

・ユーザーが求める情報に最短でたどり着けるため、離脱率の低下やコンバージョン率の向上が見込める。

・広告主側でLPを設定しなくとも、AIが最適なページを選定してくれるため、設定の手間が軽減される。

レポート機能の強化

AI Maxには、キャンペーンのパフォーマンスを追跡するのに役立つレポート機能の拡張も含まれています。

・検索語句レポート:新しいマッチタイプとして「AI Max」が追加され、AIによって発見された、新しい検索語句を見つけることができます。

・キーワードレポート:「AI Max」の項目が追加され、AI Maxの貢献度を把握できるようになります。

・ランディングページレポート:AI Maxによって拡張されたランディングページのパフォーマンスを確認できるようになります。

・アセットレポート: AI Maxによって最適化されたアセットのパフォーマンスを確認できるようになります。

まとめ

「AI Max for Search キャンペーン」は、Googleの強力なAI技術を検索広告に最適化し、広告運用の手間を減らしながら、より多くのコンバージョンを獲得するための画期的な機能です。

特に、新しい検索クエリへのリーチ拡大や、広告文・LPの最適化は、これまで取りこぼしていた機会を捉え、成果を大きく向上させる可能性を秘めています。

まだ導入されていない方は、ぜひこの機会に「AI Max for Search キャンペーン」の活用を検討し、検索広告の新たな可能性を体験してみてください。

Google広告やAI Maxについて詳しく聞きたい!という方がいらっしゃいましたら、ぜひアイサポートまでお問い合わせください。

![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)